来源: 当令八六园

夏至,是古人确立的二至二分(春分、夏至、秋分、冬至)四大节气之一,古代帝王每逢夏至节气都要隆重祭地,现代的“全国土地日”定在公历6月25日,也是临近夏至节。

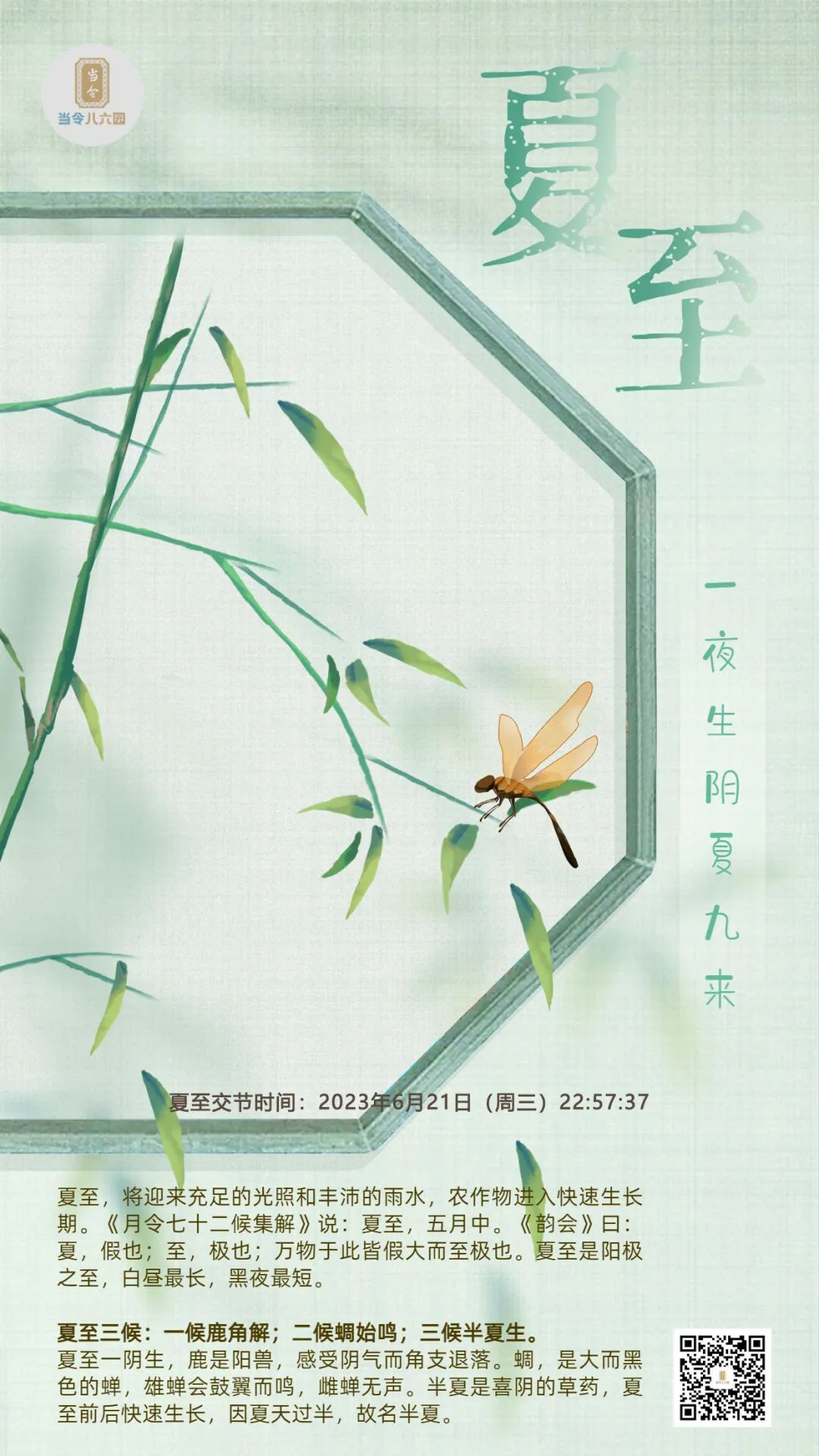

2023年6月21日(周三)22:57:37

2023年6月21日(周三)22:57:37

到了夏至节,锄头不能歇。

夏至闷热汛来早。

夏至有雨应秋早。

夏至大烂,梅雨当饭。

夏至有雨,仓里有米。

夏至东风摇,麦子水里捞。

夏至风从西边起,瓜菜园中受熬煎。

夏至杨梅满山红,小暑杨梅要生虫。

冬至始打霜,夏至干长江。

爱玩夏至日,爱眠冬至夜。

芒种晴天,夏至有雨。芒种有雨,夏至晴天。

夏至是农作物生长最快的时节,也是发生病虫害、水旱灾害最频繁的时期,古人在夏至节祭祖祀神,祈求禳灾避难、作物丰收。祭祀的对象有祖先、土地神(或称地母)、水神等。据《史记·封禅书》记载:“夏至日,祭地,皆用乐舞。”周代朝廷每逢夏至日,都举行隆重的祭祀仪式,通过乐舞祭地、祭王母等方式祈愿丰收。宋代从夏至日开始,给百官放假三天。明清皇帝在夏至日到地坛举行祭地仪式。民谚云“冬至饺子夏至面”,用细长的面条,比拟夏至白昼时间长,“吃了夏至面,一天短一线”。百姓在夏至当天都吃夏至面,夏至时新麦已收,吃面有尝新之意。民间的土地祭多在土地庙、田间等地进行,祭祀供品以面食为主。因夏天炎热,凉面(即过水捞面)最适宜食用,所以夏至节人们常以凉面祭祀土地神。清代记载:家家俱食冷淘面。即过水的凉面,把手擀面煮熟,捞入凉水盆中,待面拔凉,捞入碗中,再浇上调料和小菜。有的地方用新麦做饼、馍等面食。农家擀面做烤薄饼,夹上青菜、豆荚、豆腐及肉类,祭祖后食用或分赠亲友,叫“夏至饼”。古代妇女在夏至有互相赠送折扇、脂粉等物的习俗。据《辽史·礼志》记载:“夏至之日,俗谓之‘朝节’。妇女进彩扇,以粉脂囊相赠遗。”彩扇可以生风纳凉;涂抹脂粉可散体热及浊气,防生痱子;加入药粉的香囊可以除去汗臭,带来清新一夏。这些都是消夏常用的物品,古代妇女相互赠送,消暑避伏。

夏至一阴生,此时盛阳覆于阴上,阴始生于其下,喜阴的生物开始滋生,喜阳的生物逐渐死去。节气交接,阴阳更替,年老体弱的人群容易加重病情、诱发宿疾,或易生新病。此时更要心胸宽阔,神清气和,调节情志,使气机通泄无碍。起居调养以顺应自然变化为原则,宜晚睡早起,以顺应阳气充盈,利于气血运行。天气昼长夜短,中午适当午休,益于恢复体力、消除疲劳。夏日腠理开泄,当出汗,淋雨,居处潮湿时,注意避免风寒湿邪的侵袭。《养老寿亲书》说:“夏日天暑地热,若檐下过道,穿隙破窗,皆不可乘凉,以防贼风中人。”现代人就要避免在空调房内过久,空调室内外温差不宜过大。《摄生消息论》亦说:“不得于星月下露卧,兼使睡着,使人扇风取凉。”此时天地间的能量处于转折期,不宜人为加重扰动气血。发为血之余,尽量避免理发,避免用冷水洗澡或泡脚。此时应避免长时间在阳光下暴晒,户外活动做好各种防晒措施,遮阳伞、遮阳帽、防晒霜、太阳镜等。出汗以后建议用温水洗澡,更易洗掉汗水和污垢,使皮肤清洁凉爽,消暑防病,缓解疲劳。不要在大渴大汗时吃冰冷食物,洗冷水澡,容易损伤阳气,危害健康。

“夏至三庚数头伏”,夏至后第三个庚日为初伏,第四个庚日为中伏,立秋后第一个庚日为末伏。三伏天人们食欲不振,容易消瘦,称为“苦夏”。此时人体消化功能相对较弱,饮食以清淡质软、易于消化的粥粉面为主,清淡饮食能敛汗、补液,增进食欲。避免油腻、难消化的食品。注意清心解暑、健脾养胃,推荐冬瓜薏米汤、玉米胡萝卜汤、海带黄豆汤等清爽的汤水。

夏月伏阴在内,饮食不可过寒,根据个人体质适当饮用清凉饮料,如酸梅汤、菊花茶等。不可偏嗜寒凉,贪凉会伤脾胃,令人吐泻。尤其在夏季夜间切勿吃生冷、粘腻之物,否则会有腹胀、吐泻交作等病症。西瓜、绿豆汤、乌梅小豆汤,虽为解渴消暑之佳品,但切忌冰镇后再食用。

夏至食物以酸苦当道,酸味敛汗固表,苦味清心泄火,宜多吃新鲜的蔬菜瓜果。适当吃些醋,既能生津开胃,又能抑制杀灭病菌,预防胃肠道疾病。适当进食甘甜之品,以维持脾胃动力的兴奋性。还可以适量吃苦味蔬菜,如苦瓜、苦菊等,苦味寒凉,可除燥祛湿、清热去火、促进食欲,但是体质虚弱者不宜食用。

夏至推荐食谱:菊楂决明茶、银耳莲子羹、酸枣仁粥、荷叶茯苓粥、苦瓜粥、西瓜皮粥、三豆(绿豆、赤豆和黑豆)汤、椰汁西米芒果捞、清炒马齿苋、凉拌莴笋

可在节气交接时刻前后半小时静坐,用意念守住对应脊柱位置(夏至对应于第五胸椎),合上天时,与天地同步,得到能量的加持。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/P4bGLCenO9Z_QvRyOqTlvw