报道时间:2022-11-30

媒体来源:青岛早报

与以往多次参与航天工程一样,在神舟十五号载人飞船发射的过程中,以中国电子科技集团公司第二十二研究所(以下简称“中电科22所”)、青岛理工大学的航天可视化团队等为代表的青岛科技也提供了全方位的“贴身”服务。

在此次发射中,位于青岛的中电科22所也专门组建了现场保障队伍,在任务现场实施技术保障。此次他们承担的任务特点是新研装备种类多、数量多,保障点位多、分布广,参试装备共58台(套),涉及无线电搜索定向、航天员应急通信、返回舱无线电紧急示位、综合搜索态势系统等多个类型,分别在海、陆、空协同的立体化搜索定向网络,确保航天员安全健康启程。特别是自主研发的定向仪产品,为神舟十五号载人飞船发射提供全覆盖的“保姆式”贴心保障。

中国电子科技集团公司第二十二研究所现场保障队伍部分人员。通讯员 黄琳 摄

“我们的人员和设备,是确保航天员安全的重要保障。”中电科22所载人航天任务团队负责人宋磊介绍,在神舟十五号载人飞船发射上升段,如果返回舱发生应急返回,中电科22所布设于东风着陆场以及陆上、海上多个应急着陆区的搜救定位装备和人员会第一时间发现返回舱,引导搜救力量快速抵达返回舱落点营救航天员。

“在飞船发射阶段,我们希望自己的装备‘备而不用’,但我们必须常备不懈,因为这是确保航天员安全健康返回的最强保障。”宋磊表示,在未来的神舟十四号载人飞船着陆回收阶段,他们的系列搜救定位装备就要唱主角了,在东风着陆场将实现对正常返回的返回舱从出“黑障”打开主降落伞,到着陆全过程的跟踪定位,引导空中地面力量快速抵达返回舱着陆点。实现 “舱落机临,舱落人到”的目标,为航天员的安全健康返回提供强有力的保障。

在每次返回舱着陆回收任务中,“发现243信标”“243信号跟踪正常”这两个关键任务节点均由中电科22所自主研制的定向仪提供,直接呈报北京飞控中心,是返回舱顺利开伞、正常返回的主要判据。

为神舟保驾护航的核心,是中电科22所自主研发的定向仪产品,这一“黑科技”,犹如一双在茫茫黑夜中精准定位的“慧眼”,装备在运输机、直升机、搜索车辆、救助船舶等多样化的搜索平台上,能够接收返回舱发出的“呼叫”信号,通过这个信号,就可以知道返回舱的准确位置,甚至提前了解到返回舱内航天员的状态。简单说,定向仪是守候飞船返回舱安全着陆的“千里眼、顺风耳”,能应对航天员在轨运行时的随时返回。中电科22所技术人员介绍,这种定向仪采用了无线电“呼叫—应答”的工作模式,不同于雷达、光学等其他受到外部环境因素影响较大的搜索手段,定向仪能够全天时、全天候、无盲区对返回舱定位,尤其在夜间和恶劣气候条件下其优势更加凸显。

如果说定向仪是搜救网络的“眼睛”和“耳朵”,那么在本次任务中装备的“直升机前舱搜索引导系统”就是空中搜索平台的“大脑”了。由于采用了机器学习、多源信息融合等先进技术,这个“大脑”智慧、高效、友好,它不停地收集雷达、光学、导航、遥测、通信等“眼睛”“耳朵”收集的信息并进行高效处理,然后以最简洁的描述进行“翻译”。在这个“大脑”的支持下,搜救直升机可以针对着陆场现场的多源搜救信息进行智能决策,为飞行员提供精准引导;还可以与北京指控大厅落点预报数据精准同步,在上千公里之外预知返回舱的运行轨迹,为搜索任务争取了宝贵的“提前量”。

正是因为这“智慧大脑”和一双双“千里眼、顺风耳”的加持,航天工程的着陆场系统真正实现了“舱落机临,舱落人到”的目标。宋磊表示,为确保万无一失,中电科22所整合全所优势力量,从思想动员、人员组织、设备物资等方面都进行了充分的准备,任务团队所有成员在发射前4个月就进入“备战”状态,对所有参试装备进行严格质量复查,精心实施了多次对接测试、训练、演练。

中国载人航天工程于1992年9月21日由中国政府批准实施,代号“921工程”。中电科22所载人航天任务团队伴随着中国载人航天工程的启动而成立,代号便是“921”。30年来,“921”团队创造了我国航天器着陆回收史上第一台“车载定向仪”、第一台“船载定向仪”、第一台“机载定向仪”等多个“第一”。

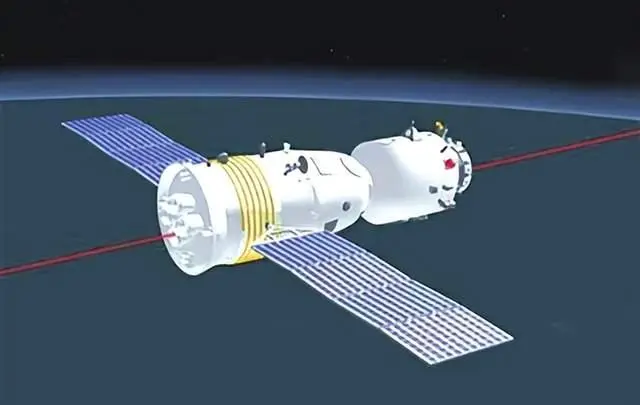

在神舟十五号载人飞船任务中,青岛理工大学的可视化技术再次发挥了“青岛高校力量”的巨大作用。青岛理工大学航天可视化团队参与的“深空探测实时三维可视化技术”,将在神舟十五号和神舟十四号在轨交接任务中发挥关键作用,并将持续为神舟十五号接下来的深空任务圆满成功保驾护航。

可视化技术已用于多次航天发射任务,如神舟飞船太阳帆板展开过程实时可视化技术。青岛理工大学供图

“可视化技术就像给飞船安装了一双‘眼睛’,让它保持更好的姿势运行,这项技术已经在此前多项航天任务中发挥巨大作用,这一次依然使用这项技术。”青岛理工大学航天可视化团队的郭阳博士告诉记者,此次航天可视化团队为神舟十五号载人飞船提供“绕”“着”“巡”串联任务中的轨道修正、姿态调整以及飞行控制与指挥提供关键技术支持和工程保障。神舟十五号与神舟十四号两个乘组6名航天员将在太空“会师”,“面对面”进行在轨交接,堪称本次任务的首要看点。在轨交接将是未来中国空间站运营期间主要的任务交接模式,相较地面交接更加高效可靠。

郭阳介绍,他们团队早在2011年萤火一号火星探测器发射任务中就已经作为任务全过程的推演平台。截至目前,航天可视化团队已经成功为国家载人航天工程天宫一号与神舟八号、神舟九号、神舟十号交会对接任务,天宫二号与神舟十一号、神舟十二号、天舟一号交会对接任务提供关键技术支持和工程保障;参与并圆满完成多项探月工程以及深空探测等工程实战任务,主要包括探月工程嫦娥二号、嫦娥三号、嫦娥五号T1飞行试验器、嫦娥四号以及嫦娥五号任务的可视化飞行控制指挥与遥操作操控任务,天舟二号货运飞船与空间站天和核心舱自主交会对接任务以及天问一号火星探测任务。

来源|青岛早报首席记者 孙启孟 记者 钟尚蕾 通讯员 吕炳宏 田枝 杨雪玲 黄琳 宋磊

原文链接:https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?rs=3666268644&ruk=npxXycguN-Q6_1hFmCVJHQ&isBdboxFrom=1&pageType=1&urlext=%7B%22cuid%22%3A%22jaHG8laOBil3aSuw_a27ili6-8gUu2uvlu-_u_u6HiKQ0qqSB%22%7D&context=%7B%22nid%22%3A%22news_10057000643255083578%22%7D