来源:科技日报

3月23日下午,“天宫课堂”第二课在中国空间站开讲,神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富相互配合进行授课,在轨演示了太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验等一系列炫酷又好玩的实验。

不仅好玩,这些实验背后,藏着不少干货,来听专家们怎么解读——

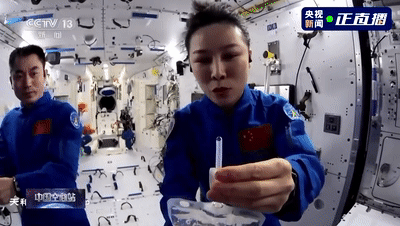

太空“冰雪”实验

本次授课率先上场的还是王亚平老师。王老师利用过饱和乙酸钠溶液,制作了一颗冰球。这个液体球,长得像冰球其实是热球。

太空“冰雪”实验实际上是空间站里的无水醋酸钠实验。这种实验在太空做和在地面做有什么不同?

中科院物理研究所研究员、物理学会科普工作委员会主任魏红祥分析,区别主要有两点。

“首先是重力的环境,在空间站是微重力环境,在这种环境下,它的结晶状况跟地面上差别还是挺大的。” 魏红祥说。

魏红祥介绍,其次就是容器的影响。空间站里的太空“冰雪”实验是没有容器的,是一个圆球状的,在这种情况下结晶是可以往外发展的;如果在容器里面由于容器的限制,它只能往内结晶,主要是区别在这两点。

“在咱们空间站里面就有无容器的材料柜,其实容器对材料的生长影响还是挺大的,因为在材料生长的过程中,容器的形状、表面的结晶度、表面的粗糙度,对晶格结构、缺陷、纯度等都有很大影响。” 魏红祥说。

魏红祥补充说,特别是一些多元的合金,由于它的浓度不一样,在地面上做的时候会分层。而在空间站做的时候,在微重力环境下,地面上的影响没有了,如果再把容器的影响去掉的话,它就有可能长出纯度更高,结晶度更高,结晶更好的材料。

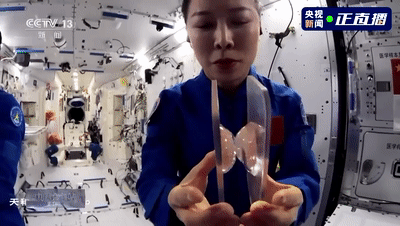

液桥演示实验

微重力环境下,液体的表面张力更加凸显。天宫课堂的液桥演示实验中,水在表面张力作用下将两个塑料板连接起来,在太空可用液体搭一座桥。

“太空授课的液桥实验非常生动直观地展现出液体表面张力的特性。” 北京市第十三中学教师、天宫课堂地面总课堂授课老师李晓彤介绍,在地面上没有办法做出像空间站这么大的液桥。

没错,空间站上的液桥实验,跟地面上的液桥实验也有不同之处。

天宫课堂授课专家组成员、北京交通大学副教授陈征解释说,空间站上的液桥实验是完全的表面张力的表现,而地面上的液桥实验是引入了电介质极化新机制,现象虽然看起来相似,但其实原理上并不相同。

“流体在现代生活当中其实是一个非常重要的组成部分。我们通过这样一个表面张力的实验,给大家更多关注和探讨流体的机会,对流体多一些理解。要知道解释流体的纳维尔·斯托克斯方程至今还是世界六大未解数学难题之一。” 陈征说。

中国科学院力学研究所康琦研究员介绍,微重力环境下的科学问题包括微重力流体、微重力燃烧、空间材料、基础物理四大类,在空间站上做液桥实验就是微重力流体研究范畴。

“微重力流体物理实际属于流体物理的一个新兴学科。”康琦透露,中国空间站核心舱布局了十几个实验柜,其中两个实验柜专门聚焦微重力流体科学。

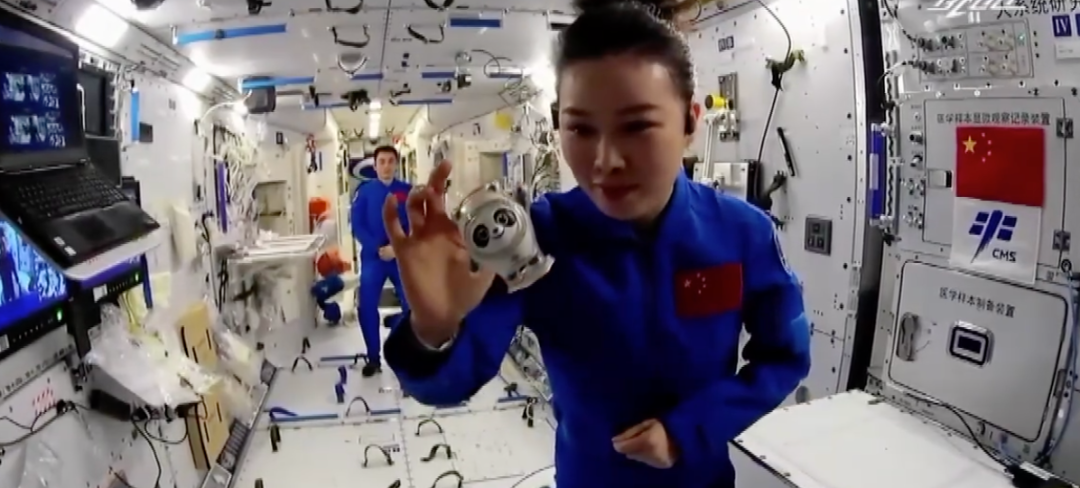

太空抛物实验

这次天宫课堂上,奥运顶流“冰墩墩”也高调亮相。它在空间站上被航天员抛出后,并没有像在地面上那样做曲线运动,而是水平飞出去了。

这个不难理解,毕竟在空间站微重力环境下,物体几乎不受重力影响嘛。不过,这么简单的实验为什么要拿到空间站上去做呢?

“平抛运动在我们生活当中很常见,它看似简单,但其中蕴含着非常丰富的科学道理。”天宫课堂地面总课堂授课老师、北京师范大学第二附属中学物理教师张健说。

张健介绍,平抛运动指的是在不计空气阻力的情况下,将物体以水平初速度抛出后,它在重力作用下的运动。

不妨来做这样的思想实验:如果我们在高山上来做平抛实验,把物体抛出,它将落向地面;如果将物体抛出的速度变大,它将会落向更远的地方。那么,如果抛出的速度足够大,它有没有可能不落回地面,而成为环绕地球的一颗卫星呢?

“这个想法最早是由牛顿提出的,所以我们也把这个实验叫做牛顿的‘高山大炮实验’。” 张健介绍,利用中学物理知识就可以把这个“足够大”的速度计算出来:大约8000米每秒。

“这个速度称为第一宇宙速度,它是发射卫星的最小发射速度,也是在轨运行的所有卫星当中最大的环绕速度。我们的空间站运行速度接近第一宇宙速度。” 张健说。

飞天梦永不失重

科学梦张力无限

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NDI5MjI4OQ==&mid=2247684067&idx=1&sn=dc3daef035e32e326bf46aefaca58cd4&chksm=eb1a04cddc6d8ddb76845cb557a3412400cf2fe33980707d2efd27e26dcb677f150bccc07adf&mpshare=1&scene=1&srcid=0323akCiAGhpBhjVFUiTQjrn&sharer_sharetime=1648038966816&sharer_shareid=7eeaa9932c226afa00912610c98a232f#rd