原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Q1qJOR1N9JkHGi8BHAUlSw

本文转自上质化研究

主要出现于微博、贴吧等网络平台中的“网络喷子”,经常用粗鄙的语言激怒他人、挑起骂战。作者运用扎根理论研究的方法,针对高中生、大学生、职场人士三个不同年龄的群体, 展开网络喷子从个体到集群过程中的文化生发互动过程研究。

作者: Jhony Choon Yeong Ng 章琳娅 谭清美

原文标题:“网络喷子”:经典扎根视角下个体到集群的文化生发与互动过程研究

来源《江南大学学报(人文社会科学版)》2019年第4期

摘要

以往文献中学者基于个人视角对网络喷子的行为进行观察思考并总结出其动机与影响, 忽略了喷子个体与群体的区别分析与实际心理活动调查, 因而无法对个体到群体演化过程中的部分现象作出合理解释。鉴于此, 运用经典扎根理论的方法, 针对高中生、大学生、职场人士三个不同年龄的群体, 展开网络喷子从个体到集群过程中的文化生发互动过程研究。研究发现, 受访者将喷人行为当做一种自我表现以引起他人关注的方式。基于观念共合形成的喷子群体的内部互动在如今的网络环境下催生了集群文化, 并伴随喷子群体的网络活动不断发展传播。某些极度渴求关注的网络喷子随着舆论变化而改变自身立场以时刻攫住围观者视线。这种病态行为对网络社会秩序可能造成严重破坏, 需引起重视。

关键词

网络喷子; 行为动机; 集群文化; 经典扎根理论;

引言

网络喷子,即网络语言施暴者,特指在网络空间中喜欢以侮辱性言论攻击他人或挑起骂战的一类用户[1]。网络喷子的言论大多具有“粗鲁”“激进”“亢奋”等特点,其内容往往缺乏事实依据,与网络讨论的另一种形式“辩论”在风格上呈现出较大的差异[2],后者类似于打官司,一般更讲究逻辑合理性且措辞理智。许多学者表示,随着“网评时代”的到来,网络喷子的恶意言论对公共网络空间产生了恶劣影响:一方面,由于网络喷子的言论多含明显的侮辱性与攻击性,原本可以通过理性讨论达成共识的争议因此沦为了低俗的骂战;另一方面,网络喷子的言论具有煽动性和感染性,造成了对某些人群的污名化[1]。

一直以来,外国学者在研究网络喷子的形成原因上作出了许多努力。他们从网络环境、网络喷子的个人性格与社会地位、网络喷子的心理需求等方面入手,对网络喷子的形成原因作出了系统化理论化的解释。例如,Suler在2004年提出的“网言无忌效应”(the online disinhibition effect)阐释了网络喷子的形成的一个重要条件。这一效应是指,由于网络空间的匿名性、隐藏性、异步性等特点,人们在网络上的情绪意见表达比现实社会中更为多样化和激烈。这种表达产生的结果可能是善意的帮助与慷慨的馈赠,也可能是恶性的网络喷子行为甚至性质更恶劣的仇恨威胁行为[3]。也有学者指出,“无聊后的乐趣寻求”也是催生网络喷子的一个重要原因。Tilburg和Lgou发现,无聊的个体由于缺乏外界刺激并且处于低度心理起伏的情绪状态,内心迫切希望参与到有意义的活动中去[4]。他们的实验证明,个体的无聊感知与极端的政治立场、态度和主张呈正相关。此外,还有学者提出喷子个体的形成与其社会经济地位呈负相关[5,6],即经济地位越低越容易形成喷子。网络虚拟性也是个体演化出与平时表现完全不同的个性的重要原因[7]。

以上外国学者的研究对网络喷子的形成原因给出了比较详尽的解释,但忽略了网络喷子形成后喷子的具体网络行为与影响。对此,中国的学者曾进行相关研究,探索喷子个体怎样在网络上进行信息交流与传递,并研究网络喷子对网络社会造成的影响。他们指出,网民在网络平台上通过对各种事件发表评论或是发表个人动态表达自我意见,而喷子群体属于非理性状态的网民,他们的评论言辞激烈,带有强烈的侮辱性与引战倾向,当这类非理性的言论被越来越多的人附和,就会演变成性质恶劣的网络暴力事件[8],影响社会的稳定和民众的心态[9]。

然而,值得注意的是,以上研究大多基于学者的个人视角,通过观察网络上已经出现的网络喷子行为活动,对其现象与成因进行思考,最后总结出与喷子行为相关的一系列客观环境与心理因素方面的结论。其研究缺乏对具体参与人群的心理活动的考量,关注的重点也在于“喷”的行为上,忽略了喷子个体与群体的区别分析与行为差异,无法对个体间的现实互动情况形成过程进行深入了解与分析讨论,因此有时难以解释喷子群体内个体互动的机理以及群体间互动可能造成的影响。

此外,以往的文献大多认为个体加入到群体中以后会产生群体极化现象,即当人们身处由持相同观点的人组成的群体当中的时候,他们尤其可能走极端[10]。芝加哥大学法学教授桑斯坦对十几个国家进行了实证研究,提出了经典的群体极化定义:“团体成员一开始即有某些意见偏向,在讨论后,人们朝偏向的方向持续转移,最后形成极端的观点。”同时他还指出互联网中群体极化现象更容易发生,在其程度高于现实世界的同时[11],其表现也更多元化[12]。尽管文献中的观点已经发展成熟且有许多实例印证,但我们是否就可以假设形成集群的喷子个体观念一定会走向极化呢?现实中有没有喷子个体的观念在群体作用范围下反而不容易走极端的可能呢?

鉴于以上这些问题,本文在对网络喷子展开进一步研究之前,首先要探究网络喷子的行为动机以及喷子个体通过互动形成集群后的具体网络行为机理这两个主要问题。为了弥补以往文献基于个人视角观察存在的不足,我们的研究运用了经典扎根理论研究的方法[13,14],深入人群,在中国情境下展开调研。调查数据显示,我国每年网络喷子活跃形式在发生明显的变化,喷子的自我表现方式会因为热点事件与词汇的更新换代而发生改变[15]。同时,因为不同的文化背景,其具体的语言表现与国外呈现出很大的差异。因此,在中国情境下进行网络喷子行为研究,可以在数据收集上增强针对性,并对相关文献作出一定的贡献与补充说明。

研究设计的理论基础

在对网络喷子从个体到集群的文化生发与互动过程展开研究之前,我们首先依据以往的主流文献确定研究设计的理论基础。我们研究的主体人群是网络喷子,因而首先依据文献归纳并确定网络喷子的概念及其鉴别标准。其次,我们衡量了网络喷子的行为成本问题,以防研究过程中出现立场不一的问题。最后确定喷子在网络文化构建中扮演的角色,以便对其自身的文化生发与互动过程展开具体研究。

1.网络喷子的概念及其鉴别标准

学者在对“喷子”进行的概念性研究文献中说道,“喷子”作为一个网络用语,其中“喷”的词义舍弃了在现代汉语和古代汉语中都比较常见的“(液体、气体、粉末等)受压力而射出”义,选取了平时很少用到的“胡扯、胡说、谩骂”义,又在“胡扯、胡说、谩骂”的基础上产生“喷子”的“爱好胡乱指责他人而不通情达理的人”的意义[16]。

其次,学者指出网络喷子主要出现在微博、百度贴吧、游戏软件等网络平台中。他们经常用粗鄙的语言激怒他人,挑起骂战[17]。尽管有时人们并没有强烈的意愿去审视喷子发表在这些社交平台上的负面言论[18],他们也仍然乐此不疲,不断用言语散播负面情绪。据一份来自皮尤研究中心网络与美国生活项目发布于2011年的研究报告,69%的成年社交媒体用户表示,“曾看到人们在社交媒体上用激进恶毒的语言攻击他人”[19]。这说明网络喷子使用语言暴力的现象在网络上已经比较普遍,但语言上的暴力性只是网络喷子行为的特点之一。随着研究的深入,有学者提出网络喷子的言论多出现无序、不讲理、情绪化等特点[2],这反映了喷子言论的多样性:除了激进言辞造成的语言暴力性以外,喷子的言论还有可能呈现逻辑上的混乱性。

同时,中国有文献提到:不关注文章内容,只看一眼标题就开始用污秽语言辱骂一通的行为在中国被形象地称为网络“喷子”[20]。实际上,在近几年研究的文献中,这一行为概念已经被不断补充完善,学者们不再强调喷子是否阅读文章本身,而是强调喷子的用词与语言含义逻辑是否有过强的攻击性或断章取义的问题[21]。不可否认的是,有许多喷子言论之所以能成功激怒别人或引得别人反驳是因为他们的话语含义多与主流思想相逆,与大部分人违和,激进且带有侮辱性的词汇加上不合的意见使得喷子能更轻易地激怒别人[22]。

综上,我们鉴别网络喷子的主要标准是:(1)在网络平台上发表的言论是否带有明显的攻击性与侮辱性,是否有挑起骂战的倾向;(2)其言论是否存在不讲理或明显的逻辑问题;(3)其言论是否与主流思想互逆,若满足,考虑到网络言论自由权[23],需同时满足(1)才可判断为网络喷子。

2.网络喷子起点立场问题

一直以来,学者们都将网络环境的匿名性作为喷子个体敢于在网络上到处发表极端言论挑衅引战的主要原因之一[17]。匿名是目标之间无法相互辨识的一种状态,而匿名性是网络与生俱来的一个本质属性[24]。匿名的网络环境使得网络喷子在发表普通喷子言论时不必担心网警的追责,因为一个ID就可以掩饰个人的具体身份信息[22],喷子行为的成本因此大大降低,具体计算下来甚至只是浏览新闻加上组织语言的时间与精力消耗。但实际上,随着法律的完善与网络监管的加强,网络匿名更多时候只能保护没犯法的网民。当网络喷子的行为过于严重,达到违反法律的程度,政府机构将有权利获得网民的实名信息,并且追究违法者的法律责任[25]。因此,网络喷子的行为成本会因为行为的具体性质而呈现差异。

由于匿名与不匿名状态下的网络喷子行为成本是不相等的,且其匿名状态由喷子自身选择倾向及网络监管机制等多个因素限制。鉴于此,我们为了确保研究网络喷子行为动机时所有受访者的起点立场相同,我们将喷子的匿名状态这一要点以一个具体问题的形式加入到访谈中进行考察,根据受访者的实际回答记录其匿名状态选择,通过成本与反馈期望的对比可以大概得出该动机的强烈程度。

3.喷子在网络文化构建中的角色

在过去的许多年间,互联网的普及推动了网民思维、表达、交流以及行为方式的深刻变革,与现实社会的文化产生过程相似,网络社会凭借其虚拟性、开放性、交互性等特点,孵化了以网络信息技术为基础的网络文化[26]。它是一种独具特色的社会文化形态,包含了人的心理素质、思维方式、文化知识、道德观念、价值取向和行为方式等诸多方面的内容[27]。

学者在以往的研究中对现实社会的集群现象进行了比较全面的解读,他们发现,由于人具有社会属性,每个人必然会基于相似的文化认同归属到多个不同的社会群体中[28]。从本质上来说,文化认同是一种行为倾向,是一种趋向于亲近个体心目中的模范的行为与表现[29]。在个体通过文化认同形成一定的社会群体后,群体内部的个体互动与群体之间的互动成为了社会文化产出的重要组成部分,将整个社会紧紧联系在一起。

类比现实社会的群体,我们认为,在网络社会中,随着网民不断接触互联网文化的过程,基于被认同的自然需求,他们会逐渐向共同的网络文化群体靠拢,这种靠拢主要取决于共同的价值取向和群体的归属感,其倾向建构了网络文化认同的基本要素[30]。因此,我们认为,网络群体的形成以共同的文化认同为基础,而对于网络中的不同群体来说,其文化认同各有各的特点,这些各有特点的文化最终组成了网络文化总体[31]。

对于不同的网络文化群体,学者曾展开部分研究,例如对“洛丽塔”爱好者群体的着装体系和活动形态进行研究[32],以及对粉丝群体的追星行为与组织体系进行研究[33]。而喷子群体作为网络上的一个特殊群体,目前学者对它的研究大多停留在群体整体活动的内容或影响上,忽略了其群体内部的文化交流互动情况。依据网络群体的形成机理,我们认为喷子个体也是由于共同的价值取向和群体归属感与其他个体形成了集群,那么其内部也应当具有属于群体内部的独特的文化认同。鉴于此,本文将基于喷子群体内部有特殊的文化认同内容这一猜想,对其群体文化内容展开具体调研。

研究方法与数据收集过程

本文的研究采用了经典扎根理论的方法[13]。经典扎根理论是一种用于理解复杂社会过程的系统性的,归纳性的方法,其目标是从大量自然收集的数据中发展出一种实质性的理论[34,35]。本文使用理论抽样结合滚雪球抽样的方法[36],在中学生、大学生和职场人士三个群体中选取合适的样本。对这三个群体的选择主要考虑到了网络的主体使用人群与长期活跃人群。根据第42次《中国互联网络发展状况统计报告》给出的数据,70.8%的网民群体年龄分布在10-39岁之间,其中20-29岁的群体占比最高,达27.9%[37]。因此,将样本对象锁定在以上年龄群体,有利于我们找到符合研究内容的经验性样本。

我们采取半结构式访谈的方式收集数据,访谈时长介于30-60分钟,每次访谈结束后,我们都会及时整理访谈内容,并进行编码分析[38]。在数据收集初始阶段,考虑到“喷子”一词在常人的眼里贬义性更强,访谈可能遭到排斥或隐瞒,我们首先找到身边熟识并且愿意陈述事实的朋友进行访谈。后续则主要依据前期访谈整理所得的数据信息,根据受访者推荐的相关人脉抽取合适的样本进行访谈[14]。访谈过程中,我们始终用礼貌的语言与受访者进行交流,问题陈述尽量简洁明了,给受访者足够的思考空间与发言空间。在个人信息收集阶段,我们主动提出可以免去个人姓名等过于具体的信息,保护受访者隐私,以尽量保证受访者陈述内容的真实性与有效性。

在数据收集的起步阶段,我们主要将受访者的平台浏览行为、评论的习惯与动机、具体评论的内容与性质等引导问题作为访谈的提纲。具体问题为“你平时有浏览微博、贴吧、网易新闻、斗鱼直播等公共网络平台的习惯吗?”“浏览时曾进行评论吗?”“一般会出于什么动机评论?”“曾经喷过人或发表过负面评论吗?”“可以举一两个例子吗?”“平时会看别人喷人或互喷吗”“对喷子会采取什么态度?”“你的喷人行为产生的行为效果是什么呢”。

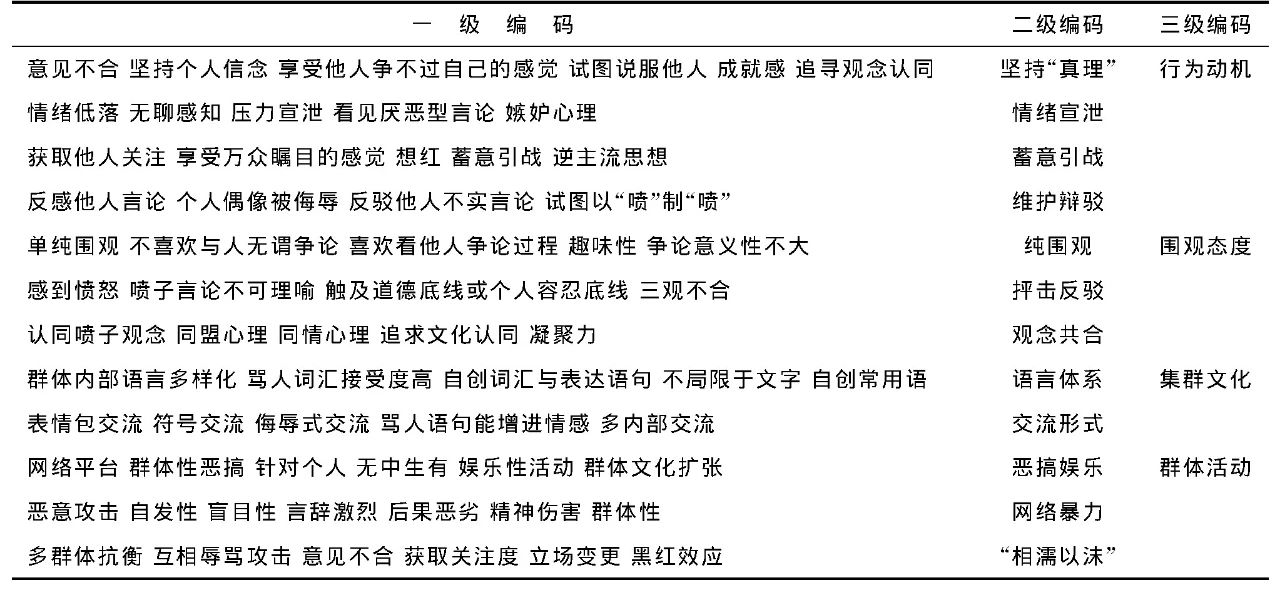

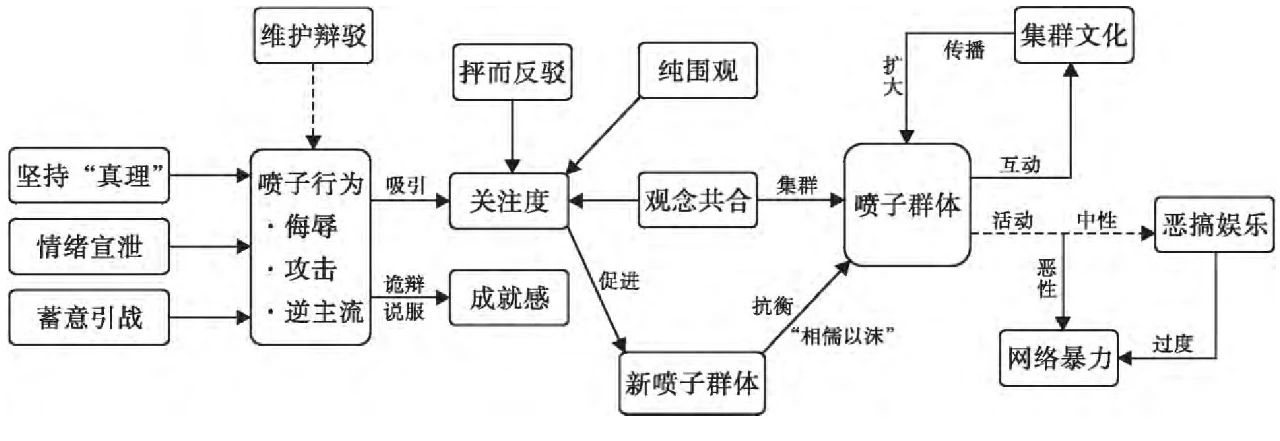

在这一阶段,我们使用开放编码的方法分析数据,从得到的数据中总结出了“坚持个人信念”“情绪低落”“蓄意引战”“逆主流思想”等一级编码。随后,我们进行了进一步的数据收集并比对受访者的访谈内容。在比对得到的数据中我们发现,一些主题开始聚焦,产生了如“情绪宣泄”“观念共合”“关注度”“抨击反驳”“集群文化”等二级编码。此后,我们转而使用选择性编码的方式分析数据,根据这些主题引导后续的理论抽样选择过程[39],并对访谈问题作出适当调整与补充,如加入“你接触到喷子群体时有怎样的表现?”“喷子群体内部的交流形式是怎样的?”“群体与群体之间有什么互动?”等问题,对比网络喷子与非喷子群体的回答,我们最终得到了行为动机,围观态度,集群文化,群体活动等三级编码。(编码详细过程见表1)

当访谈人数达到一定数量时,数据收集接近饱和[40],访谈结果中不再出现新的数据信息,这时我们停止访谈,并使用理论编码将分析后的数据结果汇编成一套完整的理论[39]。

本次访谈受到了7名受访者的拒绝(来自网络平台,其喷人动机涉及金钱利益),一共收集到了41名受访者的数据(19名男性,22名女性)。其中有8名中学生(3男,5女),平均年龄16.5岁,分别就读于重庆市凤鸣山中学、浙江省富阳中学、南宁市东盟中学、江苏省海安高级中学。受访的大学生共有23名(12男,11女),平均年龄20.1岁,分别就读于南京航空航天大学、西安电子科技大学、浙江大学、东华大学、浙江财经大学、温州大学、厦门大学、衡阳师范学院、湖北大学、天津大学、浙江传媒学院、湖南科技学院、山东大学、广西财经学院。其中12人经管专业,4人人文专业,3人信息专业,2人师范专业,1人医学专业,1人环境专业。受访的职场人士共有10名(4男,6女),平均年龄34.2岁,分别来自教育业(3人)、金融业(3人)、服务业(2人)、交通运输业(1人)、电子信息业(1人)。

表1 网络喷子研究编码表

表2 三级编码的阐述

研究发现

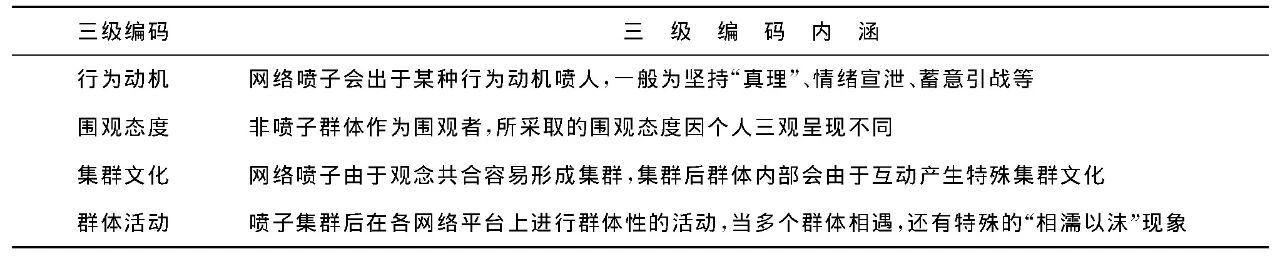

本研究针对网络喷子的行为动机、喷子个体到群体的演化机制、围观群体反馈态度等问题进行了定性数据的收集。通过对访谈数据的比对分析,我们归纳出了一套用于阐述网络喷子出于某些动机发表喷人言论后,其他个体的围观态度以及喷子如何形成群体并且进行群体网络活动的理论(见图1)。下文将从三个方面对研究发现进行说明:(1)喷子的行为动机及反馈期望;(2)喷子集群后的网络行为;(3)影响喷子行为及群众反馈的因素。为了使说明更具可读性,我们会引用一些受访者的回答。

图1 网络喷子从个体到集群文化生发与互动过程的理论模型

1.“真理”与关注度的追逐:喷子自述与非喷子印证

本文在研究喷子的行为动机及反馈期望时,综合考虑期望反馈与实际反馈,首先采访喷子个体,记录其动机与期望的反馈效果,随后为了印证喷子的期望反馈是否被达成,我们又采访了部分非喷子群体,通过他们的反馈了解实际情况。我们对两个群体的回答进行对应整合,形成了喷子行为动机方面的发现。

(1)受访者自身定位及依据

在接触受访者的过程中,我们首先需要确定受访者是否属于网络喷子这一群体。经过前期基础问题的访谈,当询问到受访者是否认为自身属于一名网络喷子时,不同年龄的受访者大多在是与不是之间给出了肯定的回答。我们发现,受访者对自身是否属于喷子有比较清晰的概念。在受访者对自身进行定位时,其决策依据与我们筛选网络喷子的理论基础高度相符,即考量自身的网络言论是否有明显的侮辱性与攻击性等。这说明大家对网络喷子的概念认知具有较高的相似性。当然,也有受访者提出,他们在喷人时虽然带有侮辱性言论,但在特定使用语境下属于正常交流方式,不具有侮辱效果,比如在某些群体内部,“卑微崽”“司马(死妈)孤儿”都属于常见的称呼方式。对这一特殊情况我们在后面的研究发现中给出了相应的解释说明。

(2)喷子行为的动机及反馈期望

对于喷子的行为动机这一提问,受访者中的喷子个体给出了四种类别的回答。第一种类别的动机概述为坚持“真理”并说服他人,这种行为动机在正常情境下引导得到的是网络言论自由权利的合理使用,即自由对网络上的消息与新闻发表个人见解与提议的权利。但是,在喷子手中,因为评论言辞过于偏激或意见过于违和,其言论往往会在网络上产生不一样的行为效果,例如,一名受访者告诉我们:

“前段时间有个新闻说到女大学生去云南支教被游民性骚扰,评论一溜烟都在同情被骚扰的女大学生,可我真心觉得因为支教这种愚蠢的理由,不值得同情,就喷了句‘这女大学生纯属自作自受,活该’,我认为我表达的观点并没有错,是网民们想得太简单了。”

这种出于坚持个人观点目的进行的评论不能说其“绝对错误”,但是由于不当的表达方式以及逆主流的思想往往会挑起规模性的骂战。许多受访者表示,他们在发表喷人言论后的确遭到了众多网友的反驳与攻击,但他们不会轻易改变观点,而是会选择与网友反复辩驳。当他们成功说服部分网友或通过诡辩使得对方哑口无言时,总能收获无比的成就感与自豪感,同时还附带有一大波人的关注,这正是他们期望的反馈。

第二种类别的动机为情绪宣泄。受访者自述,如果平时学习或工作生活中压力比较大,找不到排解的方法时,网络平台总会成为他们的“出气筒”。在浏览网络新闻及其评论的间隙,如果受访者看到与他们意见略有出入的言论和新闻消息,因为心里怀揣着满腔怨气,自我情绪往往难以得到控制。这时,他们会采用与平时相比更恶劣的语气对自己不满的观念进行反驳与抨击,甚至与人来回争论,直到自己的情绪得到宣泄为止:

“有时候也不是我故意找麻烦啦,就是心情不好看什么都不爽,刚好看到网络上有人说的话不合我心意,就忍不住喷了。不过说实话吵一架骂骂人真的对释放压力很有用,但找个能吵架的对象不容易。”

第三种类别的动机概述为蓄意引战从而引人注意。受访者中的部分喷子表示,如今的网络社会是个信息量爆炸的社会,包含极端用词或思想的言论往往比温言软语更能吸引他人的注意力,因此他们会在某些主流思想统一的情境下发表逆向的言论,从而引起别人的围观。这种喷子言论包含的内容与个人想法的关联性较小,主要依据多数人的观点进行反向阐述,例如在某条夸某明星美的微博下,受访者曾经这样评论:

“只有我一个人觉得她好丑吗?”

这样的评论无疑让受访者受到了许多人的谩骂,却的确比清一色的“美美美”更能吸引别人的关注与回复,从而达成受访者试图引人注意的反馈期望。

此外,我们更在网络上发现了部分网络喷子自报家门进行喷人行为的奇妙现象。受访者向我们解释道,网络匿名性在的确是网民有力的保护盾,但拿掉这层保护盾可以为人们换取更大的关注量。为了更多人记住他们并关注他们,部分喷子不再利用网络环境隐匿姓名,而是自报家门与人对喷,让大家都知道他们是谁:

“我就是觉得她丑,不服来战,我叫XXX,行不更名,坐不改姓。”

但同时,这种行为引发了一部分原来不是喷子的群体出于维护偶像等动机喷人,产生新的喷子个体,这一被动动机我们把它归为第四种类别:维护辩驳行为。由于是被动产生的,实际情况下它属于喷人行为所得到的反馈,并不与前三钟动机引发的喷人行为属于同一层面,可以称作是衍生动机。

(3)围观群众实际反馈

为了印证喷子行为得到的实际反馈是否与喷子自身的期望反馈相符,我们在对围观群众的访谈中加入了求证性问题。围观群众主体为非喷子群体,但也包含其他未在这一情境下发表喷子言论而只是单纯围观的喷子群体。根据受访者的自述,他们的反馈态度呈现出三个方面的倾向:

“这些喷子真的很让人反感!什么都不懂就在那儿乱说!我每回都忍不住反驳他们。”

“我就是吃瓜群众啦,看他们在评论里互喷、观念碰撞好好笑啊,感觉很有意思,但我才不去跟他们吵呢。”

“虽然他言辞激烈了点,但我觉他说得很有道理啊,我也是这么想的。”

我们将以上三种反馈态度分别概述为抨击反驳、单纯围观和观念相合。大多数受访者都承认,他们对喷子言论有着一种矛盾的情感,一方面这种激烈言辞很容易激怒他们使他们感到心理不适,另一方面他们又会控制不住自己去看这些喷子言论,看喷子会如何激怒别人与人争论。这三种不同的反馈态度实质上都印证了喷子行为得到的实际反馈与其期望反馈高度一致,即成功引起他人的关注。

值得注意的是,产生观念相合这一反馈态度的受访者提到,由于网络平台交流的便捷性,他们与喷子个体通过交流联系形成了喷子集群,从而衍生了后续的一系列群体网络行为,我们对此进行了研究。

2.一拍即合情谊生:喷子集群后的网络行为分析

喷子个体通过观念相合形成集群后在网络上的发展依据时间长短与具体行为呈现三种不同的趋势,而其具体行为的不同又产生了一系列值得研究的新现象,如特殊集群文化的生成与群体抗衡现象,下面我们将逐一讨论。

(1)暂时性战线统一后江湖相忘

受访者表示,当他们的价值取向与网络平台上既有的个体喷子言论内涵不谋而合时,他们会采取声援或点赞的方式表达自己对该言论的认可。声援的形式多为在该喷子言论下发表支持性言论,如:

“层主挺住我支持你”、“+1”、“我觉得他说的对啊,没毛病”。

同时,还有受访者表示他们会帮忙替该喷子辩驳他人谩骂,与围观者争论。总之,他们出于对自身观念的维护在潜意识里与持有相合观念的喷子站到了一条战线上,颇有互相扶持的群体风范。然而这种集群的范围一般仅限于当时的话题情境下,暂时性结盟的个体离开话题后就鲜少有任何交集,在网络上的活动也不会再有牵连。

(2)长远性交流与伴生集群文化

根据受访者的描述,在一个又一个喷子群体形成又消散的过程中,也有群体长时间地保留了下来,并通过网络活动不断壮大。这些喷子个体与围观群众最初由于相合的观念进行了短暂的交流互动,随后便通过QQ、微信等网络平台建立群聊,以维持较长时间的联系。在不断交流的过程中,由于价值认同和精神寄托相似,群体内部形成了独特的信息交换方式,如通过互相辱骂进行互动,增进情感;或是用表情包代替语言文字,进行信息传递。他们的交流内容不再局限于当时使他们形成集群的共合观念,交流方式也有自己的一套语言体系,甚至还会组织群体进行网络活动。针对这一现象,我们将它描述为集群文化,以便进行进一步的探索与分析。

在与受访者进行喷子集群文化交流的过程中,许多受访者提到了一个网络上比较有名的喷子群体———狗粉丝。狗粉丝最初来源于斗鱼某直播间,由于主播自身直播言辞激烈,直播间的弹幕内容往往也是骂声一片,充斥着各种激进的语言,渐渐地这个直播间的独特氛围便吸引了一大波粉丝,里面灌满了愤怒、揶揄、幸灾乐祸等各种负面情绪。随着群体不断壮大,他们向各大平台扩张并进行自身集群文化的传播,这一集群文化被狗粉丝称为“抽象文化”。了解到这一群体的存在后,我们有意寻找了几个狗粉丝进行访谈。

根据受访者阐述的内容,他们接触并成为狗粉丝的方式各不相同。有的是因为对微博上偶然发现的一些特别的语言现象感兴趣,即用表情包替代语言文字组成的喷人语句;有的是因为自己朋友的聊天语言风格突然发生了转变而感到好奇,在朋友的影响下接触了抽象文化;还有的从一开始便是直播间的粉丝,一直见证着这个群体的发展。在这一群体中,他们不仅会喷人,还学会了使用抽象语言,例如“牛逼(厉害)”这一网络常用词汇在他们手下变成了一头牛加一杯啤酒的表情包组合;互骂成了他们增加感情的交流方式,一句询问式的“你在说什么”在他们手下变成了“你说你马(一匹马的表情)呢”;“有一点点厉害”成了“有一、、厉害”等等形式。不过受访者表示,当他们作为个体使用这些语言时,其使用范围一般有特定的局限:他们只会在这一群体圈子内部或是身边亲近的朋友那儿使用抽象语言,并不会随意滥用。

不少受访者反映,生活闲暇时间在狗粉丝这一群体中进行的趣味交流互动,使得他们慢慢建立了情感联系,他们不仅不会对一些粗鄙的骂人词汇感到反感或厌恶,还爱上了说“抽象话”,甚至产生了群体凝聚力与个人的群体归属感。有受访者这样说道:

“人人都说抽象话,无人识得李老八。狗粉丝这个群体真给我带来了不少欢乐,平时有压力跟大家互相骂两句就舒坦了,一起说说抽象话蛮有趣的,腰也不疼了,腿脚也好了,哈哈。”

(3)连锁效应:集体活动引发的网络乱象

受访者表示,在喷子群体发展到一定程度后,他们会开展一些有组织性的集体网络活动。这些网络活动多为出于取乐目的而进行的偏中性的恶搞活动,一般不具有很强的攻击性或破坏性,但会对网络社会秩序造成范围性的影响。例如,有狗粉丝反映,他们会在日常浏览到一些新闻案件时在评论中接连发表诸如“@平安警察,凶手找到了,是@带带大师兄”“破案了。是@带带大师兄踢的老奶奶,建议立即击毙”这样的评论,将一些无端罪名扣到无辜的人员头上。这些评论虽然没有实质性的危害,却在一定程度上对案件查探与网络评论秩序造成了干扰,也对社会案件本身的严肃形象造成了破坏。同时,喷子群体的集体活动若不把握好限度或过于盲目,很容易演变成带有网络暴力性质的恶性社会事件,还会引发其他网友的盲目跟风,形成连锁效应———当环境中的不良现象被放任存在,会诱使人们仿效,产生后面一系列连锁不良现象。例如,一名受访者指责道:

“前段时间微博上发酵了很久的‘网红saya殴打孕妇’事件,喷子群体太激进了,在不了解事情真相的情况下就一味指责saya和她的家人,煽动网友情绪,还联合起来寄花圈到人家家里,把人家爷爷给气病死了,实在太过分了。这种事情还是让警察查清楚再给予合理惩处合适吧,网络暴力真是害人不浅。”

相当一部分受访者都表示,自己在网络生活中能明显感受到喷子群体强大的网络影响力。对于喷子群体的恶搞活动,他们多采取置之不理的态度;而对于恶性的网络暴力事件或破坏网络秩序的集体行为,他们则表示了强烈的谴责:

“他们完全是无视社会规则,太影响社会风气了!”

(4)“相濡以沫”:多群体抗衡现象

依据受访者提到的实例,我们还发现了喷子群体活动发展过程中的一个有趣的现象:“相濡以沫”。相濡以沫的比喻义为同在困难的处境里,用微薄的力量互相帮助,在这里我们引用它原本描述的现象“互相用口水滋养对方”来形容网络中多个喷子群体互相抗衡的现象。

我们发现,当一个喷子群体凭借一定的群众基础,违逆主流思想集众攻击某一事件或人物并成功挑起骂战,最终占据某一话题的主流地位后,往往会有另一个喷子群体兴起,依靠再次逆主流与原喷子群体形成抗衡,两者互相辩驳攻击,产生“用口水(骂战)滋养对方”的网络现象。在双方互相攻击抗衡的过程中,会有越来越多的网友被吸引,从而加入讨论或参与围观,产生一定的事件热度。不同的喷子群体就因此凭借“相濡以沫”收获大量的关注,获取名气,达成自己所期望的反馈。

与此同时,我们还发现后来兴起的群体中有部分人来自于原来的喷子群体,他们在抗衡的过程中有立场变动的行为。当舆论导向因自身因素发生变化,部分喷子为了获得更高的热度与关注度,有可能变换自己原先的立场,以时刻攫住人们的注意力,引发更多网友的围观。之后,对立的喷子群体在特定话题下乐此不疲地互相攻击,直至收获足够的关注度,最后再为自己“洗白”———即为自己以往的行为辩解或参与社会正能量事件,摇身一变就成为了众人眼中的网络红人。一位受访者感慨道:

“唉,一群人想红想疯了,没有了道德底线和立场。”

3.影响喷子行为及围观群众反馈的因素

访谈结束后,我们将受访者的年龄信息与受访者所给的喷子实例进行整理,发现了以上的信息差异与会影响喷子行为及围观群众反馈。于是我们总结出两个因素:(1)年龄及主要网络活动平台会影响个体喷子行为价值选择;(2)网络事件本身的性质会影响喷子与围观群众立场选择。

(1)年龄的影响:年纪轻的群体中更易产生喷子

将不同年龄段的受访者的访谈结果进行具体比对后,我们发现,个体阅历与网络平台使用习惯挂钩,并随着年龄的不同呈现出较大的差异。个体的阅历与平台使用习惯会通过影响个体的行为价值判断能力及语言使用习惯影响其网络平台表现,从而导致年龄相对较小的个体中更容易产生喷子。这种现象产生的原因主要有以下两种。一方面,年轻群体的社会阅历相对于年龄较大的群体有多方面的差距,这导致了他们在面对不断涌现的网络信息面前更容易出现价值判断偏差,从而产生第一种类别的喷人动机———坚持“真理”并试图说服他人。而年龄较大的群体由于社会阅历丰富,面对网络信息不会轻易下判断,即使心里有所想法,一般也不会选择到处发言与人争论,而是选择观摩事态发展,因而很少喷人:

“我也是从年轻时候过来的,以前太鲁莽太冲动,好多事情没有深思熟虑就下论断。现在年纪大了,看得更多了,我会更理智些思考,即使不认同也很少争论了。”

另一方面,经观察,网络喷子更多地在微博、网易新闻、直播间等网络平台进行活动,这些平台的主体使用人群以年轻群体为主。因此相比年龄较大群体,年轻群体会更多地接触到喷人言论并受到其部分影响。只要有群体有围观行为,他们当中就可能产生与喷子观念相合的个体,甚至会与喷子形成集群,从而壮大喷子队伍。

(2)事件本身性质影响:被舆论牵着鼻子走

许多受访者表示,有的时候面对争议性与模糊性比较强的事件,他们会在无意间就成为一名喷子,成为网络不当舆论的推动者与网络暴力施暴者。这些经历往往让他们懊悔。例如,有受访者说道:

“一直很想给‘重庆大巴坠江’事件里的女司机道歉,当初看到新闻的时候实在太愤怒了,看了一部分视频就认为是女司机的过错了,还在评论里跟风辱骂女司机。看到监控我才知道错怪了人,真的挺抱歉的。”

还有受访者哭笑不得地表示,自己曾经被舆论引导,来来回回自己当了两个对立面的喷子:

“网红Saya殴打孕妇的事情真是我喷子生涯的污点,我义愤填膺地喷Saya为孕妇声援的时候却有证据说孕妇说谎,出于对Saya的愧疚我转向喷孕妇无良利用网友同情心,结果到现在也没个定论,真是太莽撞了。”

因此,当网络事件本身争议性较强时,喷子与围观群众的立场往往会受到事态发展的影响。部分受访者表示他们是出于维护正义的情感,坚持内心的价值判断才忍不住在网络上发表喷人言论。但事态发展总有出人意料的时候,如果事情突然之间反转,由于喷子本身行为动机不变,此时的立场就会发生相应的变化。比如,有受访者说:

“我喷人的动机没变过,只是有时事情的发展真的很奇怪,今天新闻说真相是一,明天却告诉我是零。我能怎么办,我还是会选择追随真相。”

讨论

本研究基于经典扎根理论,通过采访来自不同年龄段的网民群体,收集并整理分析大量质性数据,研究了网络喷子的行为动机以及喷子个体形成集群后的具体网络行为机理。研究发现,受访者对网络喷子的自我定位有比较统一的标准,其最显著的一个特点便是言语的侮辱性与攻击性,对于试图引起他人注意的网络喷子,其言论除以上特点,在许多情况下与主流思想相逆。

访谈之初,我们考虑到“网络喷子”一词在普通人眼里的贬义性,曾担心合适的喷子样本不愿意接受我们的访谈或对许多内容不愿详细叙述。但经过后续的交涉与访谈,我们发现大多数喷子样本都比较配合,在交流过程中坦诚且自然,没有太多羞愧的情绪,这反映了喷子个人角度下的自我形象并非完全负面。同时非喷子群体表示,他们对“喷子”这一群体的接受度在提高,主要原因是数量过于庞大,现象普遍,而自己有时也有围观的习惯,所以见怪不怪,承受能力提高了。这一观念转变与以往文献的中的被攻击对象感到“巨大的心理压力”与“不愉快的上网体验”有了一些不同[22]。

此外,在本次研究中,我们还将注意力放到了喷子个体形成集群后的行为表现上,发现了群体内部喷子互动的一些新特征以及一些喷子个体作为整体时的活动机理。除了内部活动呈现的新特征,喷子整体进行群体活动时的行为动机与个体的行为动机出入不大,表现其个体思想与群体思想一致性高,符合传统文献的“文化认同”观点,但具体活动机理上本研究有新的发现并进行了补充。

1.研究发现对理论和实践的贡献及意义

本研究的发现内容为研究网络喷子个体与群体的相关文献做了重要的补充与说明。第一,以往文献认为,合群既是人的本能,也是人的需要,更是人的一种优秀品德[41]。人在群体中通过与人为善、和合大众来获得别人的认同与赞扬[42]。本研究发现,这些现实群体假设并不完全适用于网络社会。网络喷子在决定是否破坏群体和谐进行喷人行为时,主要考虑自己的行为能否起到激怒他人从而宣泄情绪或引起他人注意的作用。这种关注行为反馈的思想与以往文献表达的相同,但其达成反馈的方式不同。网络喷子为了引起他人的关注,为了“火”,可以不再考虑群体的价值取向,故意拉仇恨激怒他人或自黑,其道德下限水平相较以往显著降低,与此同时产生的行为效果,即获得的关注量却扩大了数倍。针对这一现象,未来的研究应当把目光放到网络社会管理制度上,对网络喷子行为进行约束管理,关注社会的正能量建设。

第二,过去外国文献一直主张,喷子利用网络匿名性保护自己,不透明的个人信息使得喷子敢于使用激烈言辞侮辱他人[43]。本文在中国情境下进行研究,发现了无法用外国文献理论阐释的现象:网络喷子自报家门现象。部分网络喷子表示,只要把握好喷人时的度,他们并不惧于在网络上暴露自己的个人信息,甚至有时会选择自己主动提供个人信息。因为在网络上具体的个人信息更容易加深人们的印象,引起人们的关注,可以在一定程度上加快成为网络红人的进程。目前现实中少有因个人信息透露而遭遇现实报复的网络喷子案例,这也为网络喷子喷人时的信息隐匿性与透明性选择提供了部分参考。这一发现属于中国情境下的新发现,为网络喷子相关文献作出了新的补充。针对这一现象,未来的研究应当注重网络喷子具体行为选择的机理,完善各种情境下的喷子现象。

第三,学者在过去的研究中说,在网络社会领域里,志同道合的团体会彼此进行交流沟通,互相支持,到最后他们的观点会趋于极端,即所谓的群体极化现象[44]。在本研究中,我们研究了喷子个体形成集群后的内部互动与活动机理,发现除了一些走向极端的群体,还存在一些行为观念相较于原来的偏激更趋向于温和的群体。例如受访者中的狗粉丝群体,他们创造出了带有自己群体标签的“抽象文化”,并对这一文化进行不断地完善与传播。在群体内部,狗粉丝获得了特殊形式的交流乐趣,通过讲抽象的骂人语句获得乐趣。过去主流文献一直默认,骂人是一种没有礼貌、破坏人类情感联系的行为[45]。然而在狗粉丝这样对骂人词汇接受度颇高的喷子群体中,骂人反而是他们的正常交流形式,可以起到增进成员感情并增加群体凝聚力的作用,这是以往的文献中没有发现过的内容。

此外,受访者表示,日常生活中他们只会在狗粉丝群体内部以及身边亲近的朋友那里使用抽象语言进行对话,而不会对亲戚长辈使用。这表明其群体文化内的语言体系一般有个人限定的使用范围,并非随处可用的正式语言。因而从整体上来说,喷子群体形成集群后,可以在群体内部的互动过程中消化一部分喷子个体的戾气与情绪,从而使集体的偏激观念得到一部分中和,不至于必然性走向极端。与这一过程相伴而生的还有属于喷子群体的特殊文化,个体使用这一文化的范围往往有限。但当群体在网络平台上集体使用文化的标志性表现方式时,就有较大的几率引起网友的围观,并在这一过程中收获一部分新的粉丝,壮大群体。为了防止喷子群体的力量扩散到各种消极的社会事件中,学术界应当重视对喷子群体的疏散与引导,考虑如何将这些强大的群体力量运用于网络秩序的积极建设中。

第四,传统文献一般认为喷子的言论大多是为了激怒他人从而挑起网络骂战而使用侮辱性语言或故意发表与主流观点相逆的说法[1]。然而,在本次的研究中,我们发现有部分喷子是由于坚持个人观点使用较偏激的语言表达想法而成为了无意识性喷子。他们往往不会轻易改变自己的想法,而是会与他人争辩到底,最终通过说服他人获得成就感。此外,还有部分喷子为了获取关注度,在利用逆主流观点与人形成对立时毫无立场可言。当他们原先所支持的观点慢慢成为主流,他们有可能更换立场,再次与主流相对,以收获更多的关注。当这一行为放大到群体,就有了奇特的“相濡以沫”现象,这一发现对传统文献中喷子发表引战言论的起始轮回过程作了新的补充说明。值得关注的是,这种病态的思想行为很可能对网络社会秩序造成严重的破坏,需加以督导与纠正。

2.研究局限及未来研究展望

因为研究的群体具有特殊性,我们的研究存在以下的局限。

在数据收集阶段,我们未能成功收集到出于金钱利益行为动机喷人的喷子的数据。在我们对数据收集第一阶段的得到开放编码进行整理分析时,我们注意到许多受访者提到了“水军喷子”的概念。受访者说道,这类喷子把“喷人”作为自己的职业,常为获得金钱利益进行喷人行为。据以往文献叙述,“水军喷子”是“水军”下的一个分支,他们受人雇佣后,经常伪装成普通网民,根据雇佣者的要求在各大网络平台进行规模性组织性的抹黑辱骂活动,以混淆普通网民的视线,造成网民对某一事件或个人的偏见,最终带动舆论节奏[46,47]。了解到这一情况后,由于受访者都表示身边未有类似人脉可以推荐,我们试图在网络平台上寻找疑似“水军喷子”的对象进行访谈,但最终因对象坚决拒绝访谈等原因而未能成功收集到有效访谈数据。

于是我们转而阅读已有文献资料,发现“水军”群体的动机固定为金钱利益[48]。据此我们认为,“水军喷子”的行为属于被动性的商业行为,与我们研究的主动性的网络喷子社会行为性质不同,不符合研究的样本要求。因此,这一特殊群体的采访数据缺失不影响我们此次研究结果的逻辑性,研究结果仍然有效。学者可以考虑在未来的研究中针对这一群体展开调研,完善整个网络喷子兴起与发展的理论体系。

结论

本研究的发现对一些近期文献中关于网络喷子观点作出了补充与纠正,并从与以往不同的角度对网络喷子个体与群体中的一些现象进行了合理的解释。我们发现,由于网络社会的开放性、交互性与极强的传递性[26],网络喷子行为在近年来有扩张的趋势,且其慢慢演化成为了一种自我表现与自我满足的方式。其扩张过程逐渐成为网络多元文化增长的原因之一,这应当引起人们对这一群体的关注。

此外,对比外国文献,我们发现网络喷子的具体行为选择在中国情境下显示出了与外国截然不同的表现,这值得我们进行情境化思考。作为网络上的新兴群体,喷子未来的规模仍将不断扩张。喷子扩张的过程往往伴随着社会整体凝聚力的下降、舆论的非理性向转变以及人们对网络秩序建设的失望。长此以往,甚至可能扭曲人们的社会价值观,对我国的精神文明建设造成影响。因此,为防止恶性的喷子事件对网络社会的秩序造成严重的破坏[19],未来学者在与时俱进研究新的喷子行为演变的同时,还可以结合中国情境,对喷子行为的传播影响机制多做研究,兼顾事物发展的两面性[49],并依此探讨合适的管理方法与治理方案,为规范网络社会秩序做出贡献。

参考文献

[1]窦东徽, 罗明明, 刘肖岑.网络喷子:演变过程、产生机制及干预路径[J].现代传播 (中国传媒大学学报) , 2017 (10) :138-142.

[2]万家凝.“网络喷子”:语言暴力的演变及引导思考[J].视听, 2018 (3) :133-134.

[3]SULER J.The online disinhibition effect[J].Cyberpsychol Behav, 2004, 7 (3) :321-326.

[4]VAN TILBURG W A P, IGOU E R.Going to political extremes in response to boredom[J].European Journal of Social Psychology, 2016, 46 (6) :687-699.

[5]LYNCH J W, KAPLAN G A, SALONEN J T.Why do poor people behave poorly?Variation in adult health behaviours and psychosocial characteristics by stages of the socioeconomic lifecourse[J].Social Science&Medicine, 1997, 44 (6) :809-819

[6]MCFARLIN S.K., FALS-STEWART W., MAJOR D.A., et al.Alcohol use and workplace aggression:an examination of perpetration and victimization[J].Journal of Substance Abuse, 2001, 13 (3) :303-321.

[7]田忠钰.略论网络虚拟性在推动人的发展中的作用———基于网络实名制的思考[J].实事求是, 2011 (1) :38-40.

[8]马静, 洪韵, 马在雯, 周红蕾.网络暴力的影响及其对策[J].中小企业管理与科技 (中旬刊) , 2018, (3) :134-136.

[9]侯玉波, 李昕琳.中国网民网络暴力的动机与影响因素分析[J].北京大学学报 (哲学社会科学版) , 2017, 54 (1) :101-107.

[10]凯斯·桑斯坦.极端的人群:群体行为的心理学[M].北京:新华出版社, 2010:1-26.

[11] 凯斯·桑斯坦.网络共和国:网络社会中的民主问题[M].黄维明译, 上海:上海人民出版社, 2003:50-80.

[12]MIKYEUNG BAE.The effects of anonymity on computer mediated communication:The case of independent versus interdependent self-construal influence[J].Computers in Human Behavior, 2016, 55:300-309

[13]GLASER B.G., &STRAUSS, A.L.The discovery of grounded theory:Strategies for qualitative research[M].Chicago:Aldine, 1967.

[14]NG J.C.Y., HUANG M.M.D., LIU Y.P.The‘feminine’entrepreneurial personality trait:The competitive advantage of female college-student entrepreneurs in Chinese wei-shang businesses?[J].Asian Business&Management, 2016, 15 (5) :343-369.

[15] 人民网舆情数据中心, 人民网.网络低俗语言调查报告[EB/OL], 人民网舆情数据中心2015, http://yuqing.people.com.cn/n/2015/0602/c392404-27093108.html.

[16]刘芳.说“喷子”[J].汉字文化, 2017 (19) :10-11.

[17]马艳丽.新媒体与社会整合论[D].湖北:长江大学, 2016.

[18]JOHNSON B.G., CHRISTY C, JARI S.Tolerating and managing extreme speech on social media[J].Internet Research, 2018, 28 (5) :1275-1291.

[19]冯向军, 竹效民, 史蒂芬妮·洛斯布鲁姆.如何看待“网络喷子现象”[J].中国报业, 2015, (19) :88-89.

[20]让网络“喷子”闭嘴[J].人生十六七, 2016 (10) :5-6.

[21]杨杰.地狱空荡荡喷子在网上[N].中国青年报, 2018-09-19 (10) .

[22]唐甜.网络喷子对网络空间环境的影响研究[J].传播力研究, 2018, 2 (28) :238-239.

[23]陈道英.我国民事判决中宪法言论自由条款的解释———以2008-2016年103份民事判决为样本[J].华东政法大学学报, 2017, 20 (1) :180-192.

[24]曾白凌, 淦家辉.论网络匿名表达权[J].攀登, 2011, 30 (1) :112-117.

[25]杨福忠.公民网络匿名表达权之宪法保护———兼论网络实名制的正当性[J].法商研究, 2012, 29 (5) :32-39.

[26]刘荣贵.网络文化视域下大学生社会主义核心价值观构建[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版, 2015, 9 (4) :68-72.

[27]王璐.浅议新时代背景下的网络文化[J].科技信息, 2014 (3) :14.

[28] 王君玲.网络社会的民间表达:样态、思潮及动因[M].广州:暨南大学出版社, 2013:24-26

[29]鲁全信, 杨绍安.网络文化背景下大学生文化认同危机及其消解路径[J].学术交流, 2014 (3) :210-213.

[30]杨旸.网络文化背景下大学生文化认同危机及其消解路径分析[J].临沂大学学报, 2015, 37 (5) :81-84.

[31]吴满意, 王欣玥.国内学界网络文化问题研究状况述评[J].电子科技大学学报 (社科版) , 2016, 18 (2) :33-38+44.

[32]黄薰.媒介使用角度下的“洛丽塔”亚文化群体身份认同建构研究[D].上海:上海外国语大学, 2012.

[33]王淑清, 叶松庆.当代青少年盲目追星群体的价值观现状与引导[J].黄山学院学报, 2016, 18 (2) :135-140.

[34]LILLRANK P, HOLOPAINEN S.Grounded suggestions for doing agrounded theory business research[J].Electronic Journal on Business Research Methods, 2008, 6 (2) :155

[35]GLASER, B.G.Theoretical Sensitivity:Advances in the Methodology of Grounded Theory[M], Mill Valley, CA:Sociology Press, 1978.

[36]JHONY CHOON YEONG NG, 高梦茹, 谭清美.扎根理论视角下大学生的恋爱过程[J].海南热带海洋学院学报, 2018, 25 (4) :63-73.

[37] 中国互联网络信息中心, 中国网信网.第42次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].北京:中国互联网络信息中心, 2018.http://www.cac.gov.cn/2018-08/20/c_1123296882.htm.

[38]JHONY CHOON YEONG NG, 郑佳, 贾良定, 谭清美.利他主义与利他行为:三个年龄群体的扎根理论研究[J].中国青年研究, 2018 (7) :40-48.

[39]THOMPSON B.J.A.The Call of the Wild:Zookeepers, Callings, and the Double-Edged Sword of Deeply Meaningful Work[J].Administrative Science Quarterly, 2009, 54 (1) :32-57.

[40]GLASER, B.G..The Grounded Theory Perspective:Conceptualization Contrasted with Description[M].Mill Valley, CA:Sociology Press, 2001

[41]王传礼.内涵与本质:大学生合群教育初探[J].辽宁教育行政学院学报, 2012, 29 (6) :60-62.

[42]谭德礼.梁启超的合群观与公共伦理的培育[J].河北师范大学学报 (哲学社会科学版) , 2008 (3) :80-83.

[43]张再云, 魏刚.网络匿名性问题初探[J].中国青年研究, 2003 (12) :76-78

[44]凯斯·桑斯坦.网络共和国———网络社会中的民主问题.上海:上海人民出版社, 2003:47-50.

[45]胡士云.骂人话及骂人话研究杂谈[J].语言教学与研究, 1997 (3) :83-90.

[46]于冲.网络诽谤刑法处置模式的体系化思考———以网络水军为切入点[J].中国刑事法杂志, 2012 (3) :45-51.

[47]武鹏, 李异平.“网络水军”的传播乱象评析[J].新闻爱好者, 2011 (17) :98-99.

[48]李彪, 郑满宁.微博时代网络水军在网络舆情传播中的影响效力研究———以近年来26个网络水军参与的网络事件为例[J].国际新闻界, 2012, 34 (10) :30-36.

[49]范燕宁, 赵伟.中国网络公共领域的两面性及网络秩序的合理构建———兼谈哈贝马斯公共领域理论的当代启示[J].湖南社会科学, 2014 (6) :36-41.