来源:中国国家天文

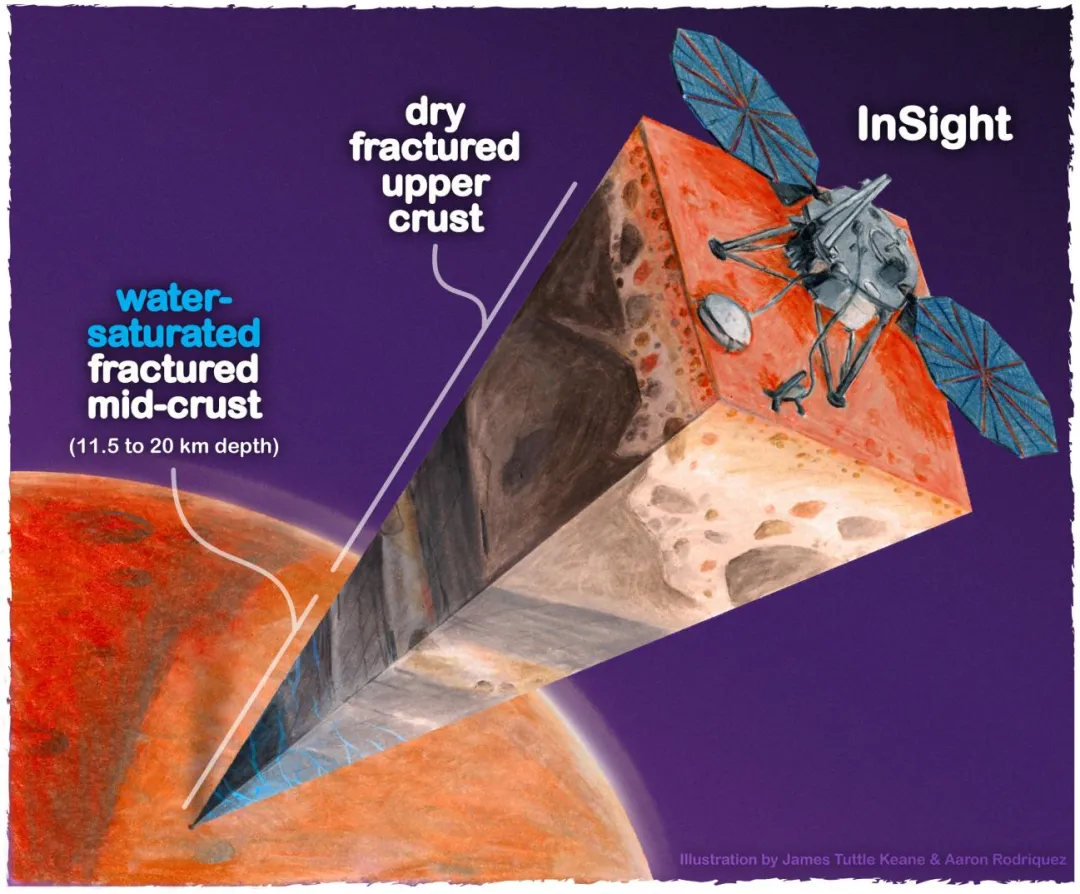

地球物理学家利用地震活动探测火星内部,发现了地下液态水大量储藏的证据——甚至是火星上的汪洋大海。根据“洞察”号探测器提供的数据,科学家们估计地下水多到足以填满火星表面,深度在1到2公里之间。

虽然这对试图揭露“火星水源与生命奥秘”的人来说是个好消息,但对于那些试图借此开发“火星未来定居点水源地”的人来说,这片地下水没有多大用处。因为它位于火星地壳中部岩石的微小裂缝和孔隙中,在地表以下11.5到20公里之间——即使在地球上,钻一个一公里深的洞也是一项挑战。

云层对地面的雷击的示意图。

云层对地面的雷击的示意图。

不过,这一发现确实指出了火星上一个有希望寻找生命的地方,还有助于回答有关火星地质历史的问题。毕竟,了解火星水循环对于了解火星气候、地表和内部的演变至关重要。

此前有许多证据——河道、三角洲和湖泊沉积物,以及水蚀岩石——都支持了火星表面曾有水流的假设。但是,30多亿年前当火星失去大气层之后,这一湿润时期就走到尽头了。新发现表明,大部分水并没有逃逸到太空中,而是过滤到了地壳中。

在地球上,深不见底的矿井孕育着生命,海洋底部也孕育着生命。虽然我们还没有在火星上找到任何生命存在的证据,但至少我们已经找到了一个原则上应该能够维持生命的地方。相关研究已发表在《美国国家科学院院刊》上。

/ 想成为“黑洞猎人”吗?

“荷兰黑洞联盟”推出了一款八种语言版本的黑洞搜索应用程序“BlackHoleFinder”,全世界的天文爱好者都可以用它来帮助识别新形成的黑洞。此前,这款应用只支持荷兰语和英语。现在,应用程序增加了中文、西班牙语、德语、孟加拉语、波兰语和意大利语,大大增加了可以用母语使用的人数。

最近,国际天文学联合会(IAU)第32届大会在南非开普敦开幕,会上宣布了“BlackHoleFinder”应用程序的扩展。目前,“BlackHoleFinder”可在苹果和安卓设备中下载,也可通过https://www.blackholefinder.org下载。

图片来自CC0 Public Domain。

图片来自CC0 Public Domain。

超新星是一类发生于双致密天体(如双中子星、中子星与黑洞)并合过程中的暂现天文事件。当超新星发生时,它发出的光会迅速消逝,只能在几天内被探测到。因此,天文学家必须迅速采取行动,将望远镜对准引力波信号发出的天空区域。

一旦探测到引力波信号,特制望远镜BlackGEM就会迅速扫描对应的大片天空,并将新的观测结果与之前的观测结果进行比较(望远镜的观测数据会同步到“BlackHoleFinder”应用上)。然而,由于扫描面积较大,非天文学的虚假信号偶尔会成为漏网之鱼,比如通信卫星反射的光、近地小行星发出的信号等。

世界各地的天文爱好者所做的,正是帮助天文学家确定哪些信号来源是“滥竽充数”的,哪些来源是后续观测的潜在候选者。被证明拥有“火眼金睛”、善于发现真实信号来源的公民还可以使用拉斯坎布雷斯天文台(LCO)的机器人望远镜网络进行后续观测——直接从应用程序中触发其0.4米望远镜进行跟踪观测。

那么,你会是下一位“黑洞猎人”吗?

几百年前,科学家们发现了仙女星系(即M31);大约一个世纪前,我们意识到它对银河系的径向速度为负值。换言之,这两个星系最终会合并。从那时起,这就成了天文学家的常识。但事实真的如此吗?

最近发布在预印本平台 arXiv上的一篇新论文显示,未来100亿年内,银河系与仙女星系合并的几率只有50%。作者是如何得出这一结论的呢?研究人员考虑了一个最近很流行的问题,正如刘慈欣的小说一样——三体问题(在这个案例中是四体)带来的不确定性。把仙女星系和银河系孤立起来研究的做法没有考虑到“本星系群”中的其他星系。本星系群由大约100个较小的星系组成,它们的方位、距离和速度各不相同。

37.5亿年后地球夜空中银河系和仙女星系合并图:仙女星系(左)占据了视野,并开始在潮汐的牵引下扭曲银河系。

37.5亿年后地球夜空中银河系和仙女星系合并图:仙女星系(左)占据了视野,并开始在潮汐的牵引下扭曲银河系。

其中最大的三角星系M33距离我们约270万光年,由上限为仅400亿颗恒星组成。它会产生引力,从而扭曲仙女星系和银河系之间简单的动态关系。大麦哲伦云的存在更是进一步混淆了这一动态。它是距离银河系第二或第三近的星系(只有16.3万光年)。虽然它的质量比M33还小,但仍然能产生巨大的引力。

研究者在计算银河系和仙女星系未来几十亿年的路径时,考虑了这两个星系的引力作用。研究发现,巨星天体之间的“复杂舞蹈”可能会导致银河系和仙女星系不会合并。而在计算中还有另一个重要因素:不确定性。

科学家不喜欢不确定性,大部分科学研究也都试图给某些参数设定界限,比如星系的旋转速度或星系之间的距离。不幸的是,尽管它们距离很近,但在研究中使用的四个星系周围存在许多不确定性,这些不确定性使得精确计算它们的引力和旋转拉力的影响变得困难。

科学家们通常用估算法来处理不确定性。而在这个案例中,就两个星系是否会相撞而言,估算结果正好是50%。然而,这个估值仍然存在很大的不确定性,很多干扰因素(比如包括本星系群中的其他星系)都会影响最终结果。最终,时间将有助于解开这个谜团——只不过,如果银河系和仙女星系真的合并了,我们的太阳也已燃烧殆尽很久了。生存或灭亡?这对那时的人类是个问题。

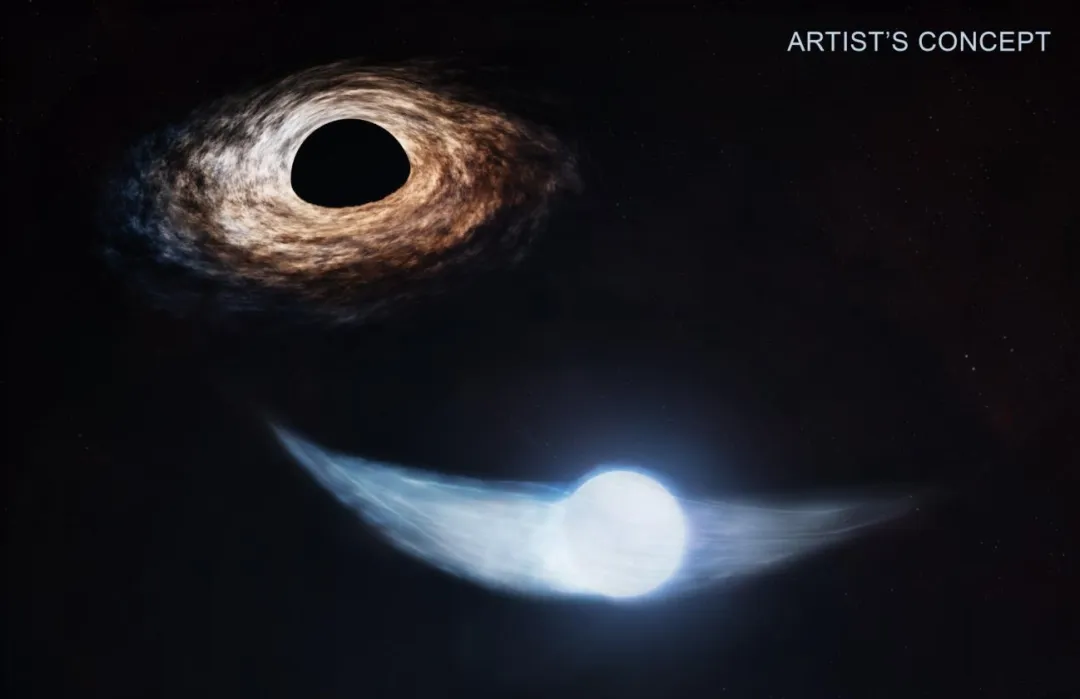

下面这张艺术想象图画的是一颗恒星正被AT2018fyk系统中的黑洞所破坏。AT2018fyk中的特大质量黑洞质量约为太阳的5000万倍,位于距离地球约8.6亿光年的星系中心。

天文学家已经确定,有颗恒星正围绕AT2018fyk黑洞在一条椭圆轨道上运行。当它距离黑洞最近的期间,黑洞的潮汐力会从恒星上撕扯下一些物质,从而产生两条由“恒星碎片”组成的潮汐尾巴。

图片来自NASA/CXC/M.Weiss。

图片来自NASA/CXC/M.Weiss。

如图所示,潮汐尾巴离部分被摧毁的恒星很近。当恒星继续沿着轨道运行时,这些被破坏的物质会飞向黑洞并失去能量,导致X射线亮度大幅增加(图中未显示)。这个过程会在恒星每次经过“黑洞最近点”时重复一次(大约每3.5年一次)。

2018年,研究人员第一次注意到了AT2018fyk。最初科学家们认为这不过是一起“黑洞撕裂恒星”的寻常事件。但事实上,这颗恒星似乎并非被“一击毙命”,而是在黑洞的囚禁下“苟延残喘”,也就是科学家所研究的“潮汐破坏事件”(TDE)。研究显示,AT2018fyk中的黑洞如同“吃零食”一般,每3.5年就“尝一口”恒星。每次“尝”过后,恒星就像越吃越少的薯片一般,“咔嚓咔嚓”,不断减少。目前,黑洞已经“吃了两次”,第三次吞噬将在2025年5月至8月之间开始,持续近两年。

作者认为,这颗注定要灭亡的恒星在接近黑洞时,最初本有另一颗恒星作为伴星。然而,当这对恒星靠近黑洞时,黑洞引力把两颗恒星拉开了——然后一颗随着黑洞进入轨道,另一颗被高速抛入太空。它的恒星伙伴逃脱了,但它没有,也就陷入了不可挽回的死亡陷阱。相关研究已公布在预印本平台arXiv上。

/ 发现超热木星夜侧水蒸气热发射信号

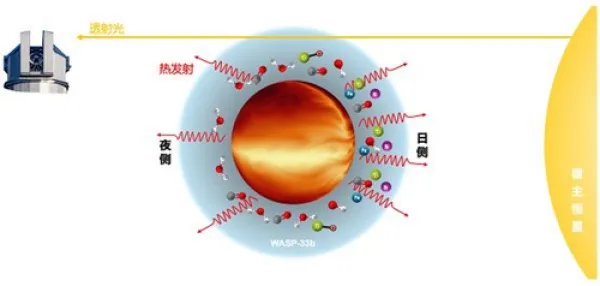

近日,中国科学院紫金山天文台利用系外行星凌星期间的高分辨率红外透射光谱数据,在凌星相位探测到超热木星夜侧水蒸气的热发射信号。同时,该研究发现超热木星夜侧存在逆温结构,表明其热传输效率高于预期。相关研究成果发表在《天体物理学杂志快报》上。

图为超热木星大气在凌星期间产生的透射信号和夜侧热发射信号示意图。

图为超热木星大气在凌星期间产生的透射信号和夜侧热发射信号示意图。

超热木星是一类紧邻宿主恒星运行、日侧温度极高的气态巨行星。剧烈的昼夜温差使超热木星成为研究极端环境下大气环流模式的理想对象。以往针对超热木星的研究,聚焦于行星在次食相邻相位上的热发射现象以推断其日侧的热结构。然而,对于能够约束夜侧热结构的凌星相邻相位的观测研究则相对缺乏。尤其是关于凌星相位,传统的凌星观测忽略了行星夜侧的热发射,并在构建凌星光变曲线模型时将行星简化为不发光的黑色圆盘。

该团队提出了新的适用于高分辨率透射光谱的一般方程。该方程考虑了凌星期间行星夜侧的热发射。以超热木星WASP-33b为例,该研究基于新模型并采用互相关技术来分析凌星数据。结果显示,在凌星期间,WASP-33b的高分辨率透射光谱存在水蒸气的光谱信号,且谱线轮廓呈发射线而非吸收线,表明其夜侧的温度呈现随压强降低而升高的反转结构特征。这对现有的超热木星热结构模型提出了挑战,并为探讨这些行星的三维化学、环流和热结构提供了全新视角。

该研究发现行星大气的三维结构对透射光谱的影响,这可能是在WASP-33b探测到水蒸气热发射特征的原因之一。研究认为,为了更准确地解释观测数据,当前的行星大气模型需要进一步考虑三维效应。同时,在热木星的高分辨率透射光谱观测中,不应忽视行星夜侧的热发射。研究提出,利用这种观测手段,可以直接解析行星夜侧的温度结构,进而揭示行星大气特性的更多细节。

从神秘客星到一期一会,

盘点那些曾造访地球夜空的彗星老友们。

彗木交辉三十载,紫金山巅映华章,

守候那颗即将到来的,

2024年最亮的星——C/2023 A3

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ZcykOybTemo6X1bmfqW9ew