来源:电信科学

3月5日14时01分,我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭,成功将我国首次批量研制的银河航天02批批产卫星(包括“北邮-银河号”卫星在内的六颗低轨宽带通信卫星和一颗遥感卫星)送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。该批卫星主要用于低轨互联网星座组网技术和服务能力验证,以及通信遥感技术融合试验。此次成功发射验证了我国具备建设卫星互联网巨型星座所必须的卫星低成本、批量研制以及组网运营能力,对于推动我国商业低轨卫星通信遥感一体化技术发展具有积极意义。

低轨卫星通信遥感融合:架构、技术与试验

彭木根1,张世杰2,3,许宏涛1,张梦菲1,孙耀华1,程瑛3

1. 北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室,北京 100876;

2. 银河航天(北京)科技有限公司,北京 100192;

3. 媒体融合生产技术与系统国家重点实验室,北京 100803

【Abstract】Low earth orbit (LEO) satellite system is one of the most important infrastructures to gather spatial information and break the broadband digital divide. The integration of communication and remote sensing is an effective way to solve the existing problems of system independence, satellite resource waste, and late response to emergency service requests. Firstly, the status of communication and remote sensing in LEO satellite systems were outlined, and then a communication and remote sensing integrated scheme and architecture were put forward to meet the integration requirements. In addition, a hardware composition and corresponding experiment based on this architecture was introduced. Finally, the relevant challenges and future development were discused.

【key words】integration of communication and remote sensing, LEO satellite, real-time remote sensing and transmission

论文引用格式:

彭木根, 张世杰, 许宏涛, 等. 低轨卫星通信遥感融合:架构、技术与试验[J]. 电信科学, 2022, 38(1): 13-24.

PENG M G, ZHANG S J, XU H T, et al. Communication and remote sensing integrated LEO satellites:architecture, technologies and experiment[J]. Telecommunications Science, 2022, 38(1): 13-24.

0 引言

1 低轨卫星遥感技术发展

1.1 国内外研究现状

1.2 传统遥感卫星体系架构

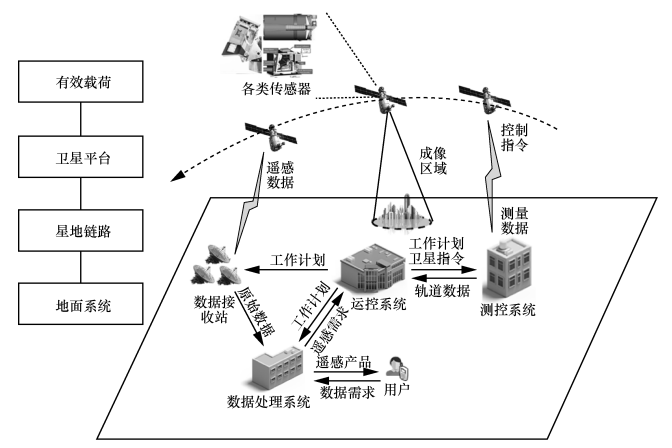

图1 传统遥感卫星系统的体系架构

卫星平台:遥感卫星常采用太阳同步轨道、回归轨道等1 000 km以下低轨,也有部分处于地球同步轨道,本文主要针对低轨遥感卫星与星座进行探讨。低轨卫星具有发射成本低、重访次数高、数据传输率高等优点,更利于完成全球观测任务和观测数据快速下传。

有效载荷:有效载荷即卫星平台搭载的对地感知观测设备,目前已投入使用的包括光学、合成孔径雷达、多光谱/高光谱等各类载荷,其性能直接关系到遥感的分辨率和成像质量。我国高分二号卫星已具有全色0.8 m的高空间分辨率。

星地链路:主要包括测控链路和数传链路,测控链路主要以S/X频段为主,数据传输链路主要以X频段为主。我国部分地面站具备Ka频段的下行数据接收能力,码速率可达4×1.5 Gbit/s。

地面系统:地面段主要包括运控系统、测控系统、数据接收站、数据处理系统。运控系统作为地面控制中心,根据遥感需求生成卫星控制指令和遥感任务计划、统筹调度地面站网资源;测控系统负责卫星遥测与轨道保持、上注运控系统分发的控制指令、监视卫星平台和载荷运行工况;数据接收站根据运控系统发布的工作计划,完成遥感数据下行接收;数据处理系统对原始遥感数据做辐射校正及几何校正等进一步处理,生成对应的遥感信息产品分发给用户。目前,我国遥感卫星地面站承担着中国全部的民用陆地观测卫星和空间科学卫星任务,呈现了以北京总部为中心,连接密云、喀什、三亚、昆明、北极5个卫星接收站的结构,形成了完整的卫星数据接收、传输、存档、处理、分发体系。

1.3 问题挑战

地面系统由于各种因素无法实现全球布站,大部分测控站和接收站都处于境内且发展较为滞后,测控和接收资源都非常有限。

卫星运控、接收、处理和应用环节相互独立,信息获取链条复杂繁长,响应较慢。

低轨卫星平台高速飞行的特点决定了卫星大部分时间在境外,由于单地面站过顶时长不超过10 min,相对于有限的地面站布局而言,卫星可见时间短。

遥感卫星只能处于一种工作模式,观测任务和数传任务无法并行。

现有遥感卫星功能侧重在遥感数据获取和处理,星地链路数据传输能力较弱,无星间链路,制约了遥感信息分发能力。

1.4 通信—导航—遥感融合的体系架构

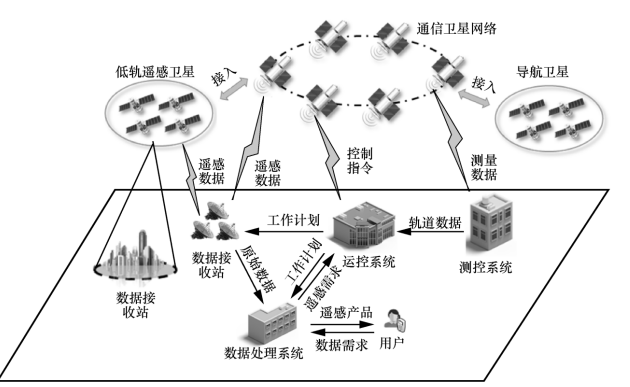

近年来,我国对导航、遥感等天基信息服务的覆盖需求趋于全球化。随着低轨卫星通信系统的发展,学术界提出了卫星通信、导航、遥感融合的天基信息服务系统建设构想,文献中进行了深入探讨,依托具备全球无缝覆盖能力的低轨卫星通信系统,实现在轨多源信息的实时传输分发,将原来各自独立的通信、导航、遥感卫星网络有机融合。

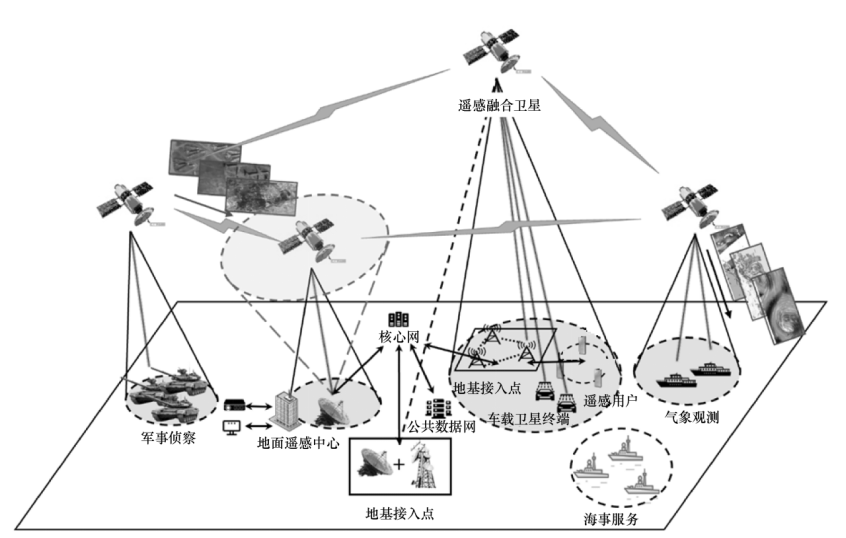

通信—导航—遥感融合网络体系架构如图2所示,与传统遥感系统不同,此架构下遥感卫星作为天基感知节点接入融合网络,由全球覆盖的卫星通信网络辅助遥感指令和遥感数据即时传输转发,卫星测控、任务更新、数据下传不再依赖有限的地面测控、运控、接收资源,星地链路传输速率大幅提升,可以根据任务需要随时随地高速进行,从而突破地面站布局对卫星服务的限制,保障任何人在任何时间、任何地点均能实时可靠地获取高精度定位导航授时和遥感信息。

上述方案实现了通信、导航、遥感功能的互联互通,可让遥感卫星随时随地接收控制和任务指令并实时或准实时地高速回传遥感数据,大幅提升遥感时效性,然而,该解决方案目前仍处在建设构想阶段。考虑我国现有低轨通信卫星数量少、卫星轨道资源珍贵,可初步考虑首先在单颗低轨卫星实现通信、遥感功能的融合,相比前述通导遥融合架构可以减少所需的卫星数量、节省轨道和频率资源,同时降低发射运维成本。

2 基于通信遥感融合的低轨卫星系统

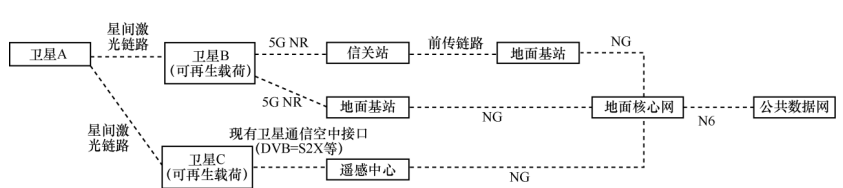

图4 无星间链路的网络体系架构

遥感中心可以在特定的可视时间窗口直接与卫星进行通信,进行指令上注和原始遥感数据接收,此时遥感中心与卫星间的链路可以采用现有卫星通信体制,例如DVB-S2X。

卫星可以通过地面网络的空中接口,如5G NR,接入配备对空天线的基站,经过地面核心网转发后与遥感中心实现信息交互。然而,由于原始5G NR是专门为地面网络设计的,需要进一步评估卫星典型的信道特征对其的影响,如高传播时延、大多普勒频移等。

卫星可以通过含有基站处理单元的信关站进行基于5G NR体制的星地传输,随后再通过核心网与遥感中心通信,此时在架构上信关站用作地面基站的射频天线,通过前传链路与基站进行通信。

3 低轨卫星系统的通信遥感融合试验

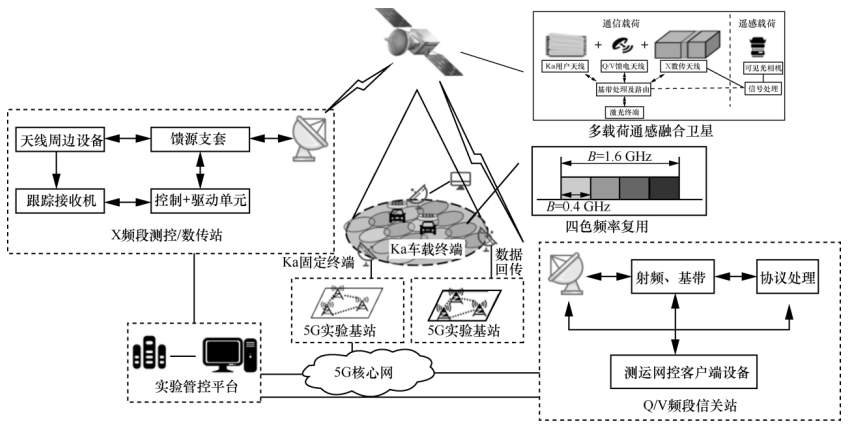

图6 基于通信遥感融合的低轨系统硬件试验体系架构

3.1 试验体系架构

3.2 卫星载荷介绍

3.3 地面站硬件构成

4 未来展望与技术挑战

4.1 通信遥感一体化处理

4.2 灵活的通感融合体系架构

多颗融合卫星的灵活组网是遥感系统实现全球实时观察、低时延遥感信息传输的关键。然而,对于低轨卫星而言,多星组网面临着网络拓扑高动态、星间链路不稳定等挑战。此外,虽然通信遥感融合卫星具有多重功能,但考虑到卫星功耗以及处理能力限制,需要遥感中心对遥感、数据传输等任务在不同卫星间进行合理统一规划,在保证系统对地观测覆盖范围的同时保持对地通信链路的稳定,做到对遥感需求的快速响应。